বাংলাদেশে মহাসড়ক নির্মাণে যুগান্তকারী পরিবর্তনের পথে হাঁটছে সরকার। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত বিটুমিনের পরিবর্তে এখন অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে কংক্রিট বা রিজিড পেভমেন্টকে। সাম্প্রতিক গবেষণা ও প্রকল্পের ফলাফল বলছে, কংক্রিট সড়ক দীর্ঘস্থায়ী, ব্যয় সাশ্রয়ী এবং দেশের প্রতিকূল আবহাওয়া ও ভারী যানবাহনের চাপ মোকাবিলায় অধিক কার্যকর।

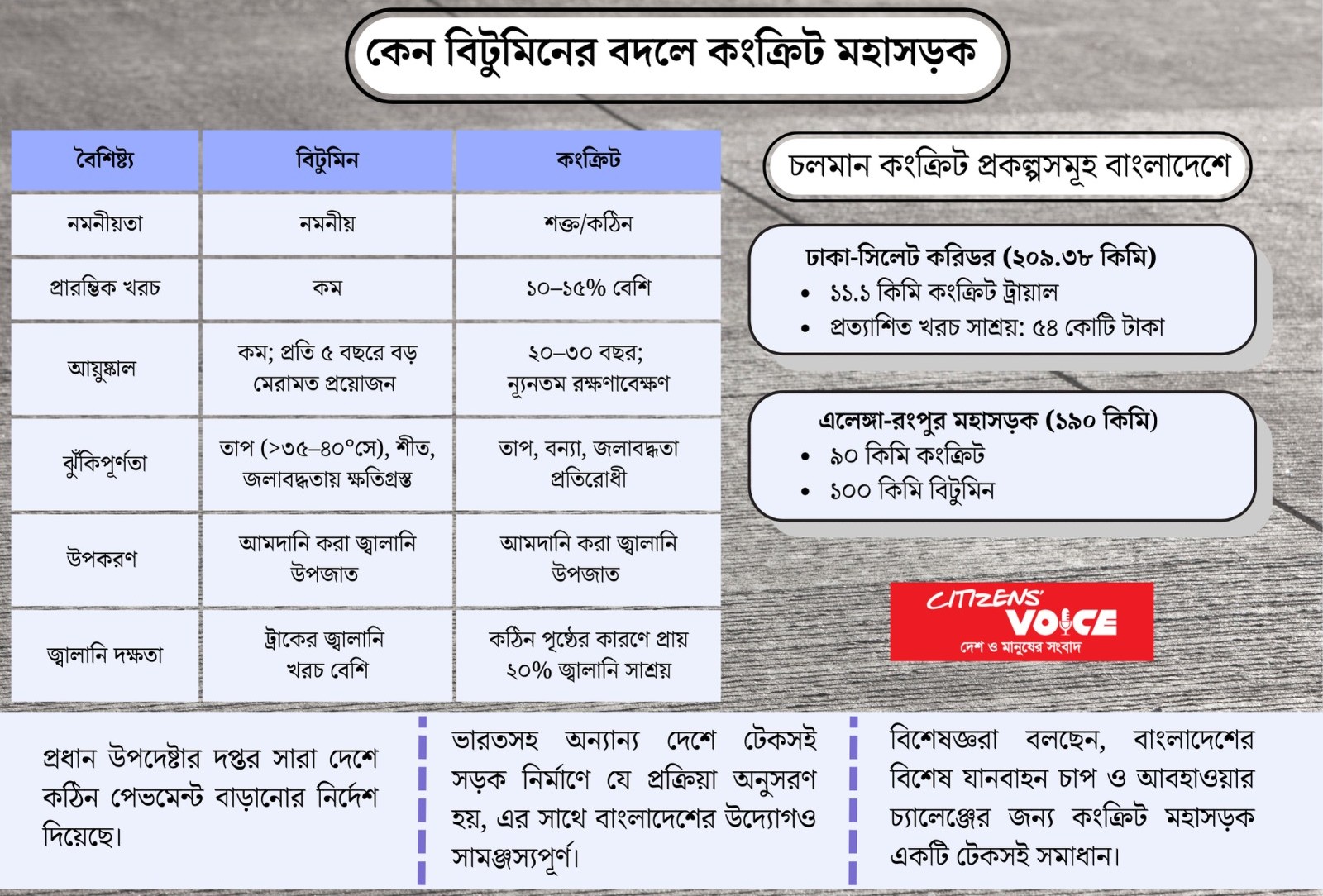

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের (সওজ) তথ্য অনুযায়ী, বিটুমিন বা পলিমার মডিফায়েড বিটুমিন দিয়ে নির্মিত সড়ক প্রাথমিকভাবে কম খরচে তৈরি হলেও ২০ বছরের মধ্যে অন্তত চারবার বড় সংস্কারের প্রয়োজন হয়। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের খরচও যোগ হয়ে ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। গরমে গলন, শীতে ফাটল এবং জলাবদ্ধতায় ক্ষতি—এসব কারণে বিটুমিন সড়ক দ্রুত নষ্ট হয়।

অন্যদিকে, কংক্রিট সড়ক নির্মাণে ব্যবহৃত হয় দেশীয় সিমেন্ট, বালি ও পাথর। এর নির্মাণ ব্যয় ১০-১৫ শতাংশ বেশি হলেও ২০ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ প্রায় শূন্য। গরম, বৃষ্টি বা জলাবদ্ধতার মতো প্রতিকূল অবস্থায়ও কংক্রিট সড়ক অক্ষত থাকে।

চলমান প্রকল্পে কংক্রিটের সাফল্য-

সরকারি সিদ্ধান্ত এখন আর কাগুজে সীমায় নেই। এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক সম্প্রসারণ প্রকল্পে ৯০ কিলোমিটার কংক্রিট সড়ক নির্মাণ হয়েছে, বাকি ১০০ কিলোমিটার বিটুমিনে। একইভাবে ঢাকা-সিলেট করিডোরে ১১ কিলোমিটার কংক্রিট সড়ক নির্মাণ হচ্ছে পরীক্ষামূলকভাবে, যা থেকে ৫৪ কোটি টাকা সাশ্রয়ের আশা করা হচ্ছে।

সওজের একজন কর্মকর্তা জানান, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে ইতোমধ্যেই সারা দেশে কংক্রিট সড়ক নির্মাণে গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশনা এসেছে। প্রকৌশলীরা আরো বলছেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বিটুমিন অংশ ভারী যান চলাচলে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও টোল প্লাজা ও বাজার এলাকায় ব্যবহৃত কংক্রিট অংশ এখনও অক্ষত রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতামত-

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পরিবহন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, আঞ্চলিক মহাসড়ক ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে কংক্রিট ব্যবহারের জন্য জাতীয় নীতি গ্রহণ করা জরুরি। তার মতে, “কংক্রিট সড়ক শুধু প্রকৌশলগত দিক থেকে নয়, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এটি রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমাবে এবং ঘন ঘন মেরামতের ঝামেলা থেকে যাত্রীদের মুক্তি দেবে।”

ভারত ২০১৭ সালে গবেষণার ভিত্তিতে কংক্রিট সড়কের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশের জলবায়ু ভারতের মতো হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত এখানেও কার্যকর হবে বলে তিনি মনে করেন।

বিটুমিন সড়কের সীমাবদ্ধতা-

বিটুমিন সড়ক নির্মিত হয় অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের উপজাত বিটুমিন দিয়ে, যা আমদানি-নির্ভর। প্রাথমিক ব্যয় কম হলেও বিটুমিন সড়কের আয়ু স্বল্প। ৩৫-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বিটুমিন নরম হয়ে যায়, শীতে ফাটল ধরে এবং জলাবদ্ধতায় দ্রুত নষ্ট হয়। ফলে এর সংস্কার খরচ দীর্ঘমেয়াদে কংক্রিটের তুলনায় অনেক বেশি হয়।

অন্যদিকে, কংক্রিট সড়ক দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী। এতে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহৃত হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রায় নেই বললেই চলে।

কংক্রিট সড়কের সুবিধা ও বৈশিষ্ট্য-

কংক্রিট সড়ক তাপ কম শোষণ করে, ফলে ‘হিট আইল্যান্ড’ প্রভাব কমে এবং রাতে দৃশ্যমানতা বাড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, কংক্রিট সড়কে ট্রাক প্রায় ২০ শতাংশ কম জ্বালানি খরচ করে, কারণ বিটুমিন সড়কের মতো চাপে বসে যায় না।

তবে কংক্রিট সড়ক নিয়ে সাধারণ অভিযোগ হলো—এগুলোতে শব্দ বেশি হয় এবং ঝাঁকুনি লাগে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এগুলো অদক্ষ শ্রমিক দ্বারা কাজ হলে পৃষ্ঠ অসমতল হওয়ার কারণে হয়, প্রকৌশলগত ত্রুটি নয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও খরচ সাশ্রয়ের উদাহরণ-

এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক প্রকল্পের পরিচালক মো. ওয়ালীউর রহমান জানান, ৯০ কিমি কংক্রিট সড়কে চার বছরে কোনো রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়নি। তিনি আশা করছেন, ১০ বছর পর রুটিন মেরামতের দরকার পড়বে। অন্যদিকে বিটুমিন অংশ ইতোমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত।

ঢাকা-সিলেট করিডোর প্রকল্পেও একই ফলাফল মিলেছে। ১১ কিমি কংক্রিট সড়ক নির্মাণে “ভ্যালু ইঞ্জিনিয়ারিং” পদ্ধতি প্রয়োগে খরচ কমে এসেছে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা। এতে কাজ করছে চীনের সিনোহাইড্রো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যুরো-৮। কংক্রিট ব্যবহারের ফলে হালকা বৃষ্টিতেও কাজ করা সম্ভব হয়েছে, যা প্রকল্প দ্রুত শেষ করতে সহায়তা করেছে।

সিলেট অঞ্চলের বিশেষ চ্যালেঞ্জ-

সওজ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সিলেট অঞ্চলের অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা এবং ওভারলোড ট্রাকের কারণে বিটুমিন সড়ক দীর্ঘমেয়াদে ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। কংক্রিট সড়ক সেখানে অধিক টেকসই বিকল্প।

বিশ্বে কংক্রিট সড়কের উত্থান-

যুক্তরাষ্ট্রে কংক্রিট সড়কের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৭৩ সালে, আরব দেশগুলোর পেট্রোলিয়াম রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার পর। বিটুমিনের অভাবে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে কংক্রিট সড়ক নির্মাণ হয়। শুরুতে টায়ার ক্ষয় ও ধূলাবালুর মতো সমস্যায় পড়লেও ব্যাপক গবেষণায় সেগুলো সমাধান করা হয়।

গবেষণায় আরও দেখা যায়, কংক্রিট সড়কে ভারী ট্রাকের জ্বালানি খরচ প্রায় ২০ শতাংশ কমে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে কংক্রিট সড়ক নির্মাণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ভারতও একই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ২০১৭ সালে ঘোষণা দেয় যে নতুন কোনো জাতীয় মহাসড়ক আর বিটুমিন দিয়ে হবে না। দেশটি বছরে প্রায় ১১ হাজার কিলোমিটার মহাসড়ক কংক্রিট দিয়ে তৈরি করছে।

বাংলাদেশে প্রথম কংক্রিট সড়ক-

১৯৯৬ সালে বুয়েট ক্যাম্পাসে ৯০ শতাংশ রাস্তা কংক্রিটে রূপান্তর করা হয়। এর আগে নিয়মিত মেরামত করতে হতো, আর বিটুমিন ড্রাম গরম করতে তুষ পোড়ানোর কারণে পরিবেশ দূষণ হতো। পরিবর্তনের পর থেকে এসব সড়কে আর সংস্কারের প্রয়োজন পড়েনি।

অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, “কংক্রিট সড়ক অতিরিক্ত লোড, জলাবদ্ধতা ও উচ্চ তাপমাত্রায় টিকে থাকে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কংক্রিট সড়ককে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতে পারে।”

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা-

সওজের তথ্য বলছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ ও ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের কংক্রিট অংশগুলোতে বছর ধরে রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন পড়েনি। একই পরিস্থিতিতে বিটুমিন সড়ক দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাজার এলাকা বা টোল প্লাজার মতো চাপে থাকা জায়গায় কংক্রিট সড়ক অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে সড়ক নির্মাণে কংক্রিটের ব্যবহার শুধু প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নয়, বরং অর্থনৈতিক ও কৌশলগত রূপান্তরের সূচনা করবে।