বাংলাদেশ এখন শুধু প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানিকারক নয় — রপ্তানিকারক দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। দীর্ঘদিন ধরে আমদানি-নির্ভর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে দেশীয়ভাবে অস্ত্র, গোলাবারুদ, ড্রোন ও সাইবার সিকিউরিটি প্রযুক্তি উৎপাদনের পথে হাঁটছে সরকার। সেই বড় পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই গঠিত হতে যাচ্ছে একটি বিশেষায়িত “ডিফেন্স ইকোনমিক জোন” — অর্থাৎ সামরিক অর্থনৈতিক অঞ্চল।

সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর চাহিদাই পূরণ করা হবে না, বরং ভবিষ্যতে বিদেশে অস্ত্র ও সামরিক প্রযুক্তি রপ্তানিরও লক্ষ্য রয়েছে।

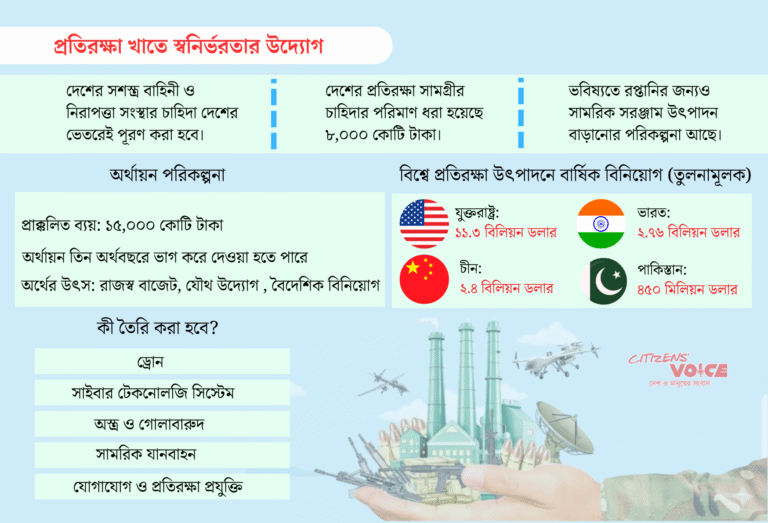

সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এই শিল্পকে দাঁড় করাতে প্রাথমিকভাবে ১৫,০০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। এ বিনিয়োগ আসবে বিভিন্ন উৎস থেকে — যেমন সরকারি বাজেট, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), যৌথ উদ্যোগ এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI)।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ইতোমধ্যে প্রকল্পটির নীতিগত অনুমোদন দিয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রতিরক্ষা শিল্পে প্রযুক্তি হস্তান্তর, যৌথ বিনিয়োগ ও বিদেশি অংশীদারিত্বকে উৎসাহ দিতে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন জানান, জোনটি স্থাপনের জায়গা ও পরিসর এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

তিনি বলেন,

“আমরা এখন পলিসি ও কাঠামো নিয়ে কাজ করছি। বিভিন্ন বন্ধুসুলভ দেশের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা চলছে। লক্ষ্য হচ্ছে — প্রতিরক্ষা শিল্পকে ধীরে ধীরে রপ্তানিমুখী শিল্পে রূপ দেওয়া।”

যদিও তিনি বিনিয়োগে আগ্রহী দেশগুলোর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছিলেন, তবে নেপথ্যে চীন, তুরস্ক, দক্ষিণ কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার নাম শোনা যাচ্ছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের অভ্যন্তরীণ বাজার বর্তমানে ৮,০০০ কোটি টাকার বেশি, যা কেবল সেনাবাহিনীর নয় — বিজিবি, পুলিশ, কোস্টগার্ড, আনসার-ভিডিপি ও আধা-সামরিক বাহিনীর যৌথ চাহিদা হিসেবেই বেড়ে চলেছে।

সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা মনে করেন, যদি দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তাহলে আমদানির ওপর নির্ভরতা অনেকটা কমে যাবে। দীর্ঘমেয়াদে এই শিল্প রপ্তানির পথও খুলে দেবে।

তাঁরা জানিয়েছেন, ইতোমধ্যে কিছু বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে যৌথভাবে সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনের আগ্রহ দেখিয়েছে।

অর্থসচিব ড. খায়েরুজ্জামান মজুমদার মনে করেন, প্রতিরক্ষা শিল্পের বিকাশে বেসরকারি খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রের লকহিড মার্টিন বা ম্যাকডোনাল্ড ডগলাস-এর উদাহরণ টেনে বলেন,

“শুধু সরকারের বাজেট দিয়ে এ খাত টেকসই হবে না। বেসরকারি খাতকে অংশীদার হিসেবে আনতে হবে।”

তাঁর মতে, এক অর্থবছরে পুরো অর্থের সংস্থান না হলেও, ধাপে ধাপে কয়েক অর্থবছরে বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব। তিনি আরও জানান, অব্যবহৃত রাষ্ট্রীয় জমি ও পুরনো কারখানার জায়গা ব্যবহার করেও জোনটি গড়ে তোলা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজের (BIPSS) সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) এ এন এম মুনিরুজ্জামান বলেন,

“প্রতিরক্ষা শিল্পে স্বনির্ভরতা একটি কৌশলগত বাধ্যবাধকতা। এই খাতকে শুধু আমদানি নির্ভর রাখলে নিরাপত্তা ঝুঁকি থেকেই যাবে।”

তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, প্রতিরক্ষা শিল্পে বিনিয়োগ বিপুল অর্থ ও প্রযুক্তি জ্ঞানের দাবি রাখে।

“১৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রাথমিক ধাপের জন্য যথেষ্ট নয়। আরও বড় বিনিয়োগ প্রয়োজন হবে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে সক্ষম করতে হবে।”

তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা সীমিত হওয়ায় এই শিল্পকে টেকসই করতে হলে রপ্তানি বাজার ধরতে হবে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা এতটাই কঠিন যে, বাংলাদেশকে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে হবে রপ্তানির সুযোগ পেতে।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলো ইতোমধ্যে প্রতিরক্ষা শিল্পে বড় অগ্রগতি অর্জন করেছে।

পাকিস্তান প্রতি বছর প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ডলার, ভারত ২.৭৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে।

২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিনিয়োগ করেছে ১১.৩ বিলিয়ন ডলার, জার্মানি ৩.৩ বিলিয়ন, চীন ২.৪ বিলিয়ন, আর তুরস্ক ৬০০ মিলিয়ন ডলার।

সেনাবাহিনীর এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন,

“স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরও আমরা প্রতিরক্ষা শিল্পে খুব সামান্য অগ্রসর হয়েছি। অথচ একই অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলো অনেক এগিয়ে গেছে। আমাদের এখন একটি পূর্ণাঙ্গ ‘ডিফেন্স ইকো-সিস্টেম’ গড়ে তুলতে হবে।”

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নীতিমালা তৈরির জন্য সরকার ইতোমধ্যে দুটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে—

‘প্রতিরক্ষা শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি’, যার সভাপতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা উপদেষ্টা।

‘বাংলাদেশ জাতীয় প্রতিরক্ষা শিল্প-উন্নয়ন সমন্বয় পরিষদ’, যা পুরো প্রক্রিয়া তদারক করবে।

বর্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

সভায় উপস্থিত নৌবাহিনীর এক কর্মকর্তা জানান, বাংলাদেশের শিপইয়ার্ডগুলো ইতোমধ্যে ফ্রিগেট ও বড় সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে।

কিন্তু উৎপাদনের পর রপ্তানির সুযোগ না থাকলে এই বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদে টিকবে না।

তাঁর মতে,

“আমাদের বন্ধুসুলভ দেশগুলোর সঙ্গে কৌশলগত জোট গড়ে তুলতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি সহায়তা ছাড়া টেকসই প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়।”

বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ইতিহাসে এই উদ্যোগ হতে পারে এক মোড় ঘোরানো পদক্ষেপ।

এটি শুধু নিরাপত্তা শক্তিশালী করার প্রকল্প নয় — বরং একটি নতুন অর্থনৈতিক অধ্যায়, যেখানে বাংলাদেশ অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বৈশ্বিক মানচিত্রে নিজের নাম লেখাতে পারে।

তবে সফল হতে হলে দরকার বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা, স্বচ্ছ বিনিয়োগ কাঠামো ও বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ।