বাংলাদেশের অন্যতম দীর্ঘদিনের উন্নয়ন অংশীদার জাপান এখন বাণিজ্যিক সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাইছে। দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি—ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট (ইপিএ)—নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল আড়াই বছর আগে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর আশা, চলতি বছরেই তা আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত হবে।

তবে আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ চুক্তির প্রতিশ্রুতি ইপিএর আলোচনায় একটি নতুন উপাদান হিসেবে যুক্ত হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সূত্রে জানা যায়, জাপান এখন যুক্তরাষ্ট্রকে দেয়া বাংলাদেশের শুল্ক সুবিধার উদাহরণ টেনে একই রকম সুবিধা দাবি করছে। তাদের যুক্তি—বাংলাদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট কিছু পণ্যে শুল্ক ছাড় দেয়, তাহলে জাপানও সমমর্যাদার অংশীদার হিসেবে সেই সুযোগ পাওয়ার দাবিদার। বিশেষ করে জাপান থেকে গাড়ি আমদানিতে বাংলাদেশের আরোপিত উচ্চ শুল্ক কমানোর বিষয়টি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও জাপান যৌথভাবে “জয়েন্ট স্টাডি গ্রুপ অন দ্য পসিবিলিটি অব আ জাপান-বাংলাদেশ ইপিএ” শীর্ষক সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা শুরু করে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সমীক্ষা শেষে ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় চূড়ান্ত প্রতিবেদন। এরপর থেকে একাধিক দফায় আলোচনা ও দরকষাকষি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর প্রত্যাশা, বর্তমান বছরের মধ্যেই চুক্তিটি স্বাক্ষরের পর্যায়ে পৌঁছাবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ইপিএ নিয়ে আলোচনার সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তিকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করছে জাপান। তারা বলছে, যুক্তরাষ্ট্রকে যে শুল্ক সুবিধা দেয়া হয়েছে, একই সুবিধা তাদেরও পাওয়া উচিত। বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমানও বণিক বার্তাকে বলেন, “চলতি বছরই বাংলাদেশ-জাপান ইপিএ সম্পন্ন হবে বলে আশা করছি।”

তিনি আরও ব্যাখ্যা করেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) নিয়ম অনুযায়ী যদি বাংলাদেশ কোনো দেশের সঙ্গে একপক্ষীয়, দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট পণ্যে শুল্ক ছাড় দেয়, তবে অন্য কোনো দেশ একই ধরনের এফটিএ বা ইপিএ করতে গেলে সেও একই সুবিধা দাবি করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রকে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো এখন জাপানের আলোচ্য বিষয়-

বাংলাদেশ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে “রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ এগ্রিমেন্ট” স্বাক্ষরের উদ্যোগ নিয়েছে, যার আওতায় দেশটি আমেরিকান পণ্যে শুল্ক সুবিধা দিয়েছে। এই চুক্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিপণ্যে অংশগ্রহণ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ২০২৪ সালের ২০ জুলাই ইউএস হুইট অ্যাসোসিয়েটসের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশ প্রতি বছর ৭ লাখ টন গম আমদানি করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। এরই মধ্যে সরকার ২ লাখ ২০ হাজার টন গম কেনার অনুমোদনও দিয়েছে।

শুধু গম নয়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা, কৃষিপণ্য ও জ্বালানি খাতে আমদানিও বাড়ানো হবে বলে জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ধারণা, এসব উদ্যোগের ফলে আগামী দেড় বছরের মধ্যে দুই দেশের মধ্যে পণ্য ও সেবা আমদানি প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পাবে।

একই সঙ্গে বড় অঙ্কের ক্রয় চুক্তির প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে রয়েছে বোয়িংয়ের তৈরি উড়োজাহাজ ক্রয়, জ্বালানি খাতে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি, কাঁচামাল ক্রয় এবং বিশেষ বন্ডেড ওয়্যারহাউজের মাধ্যমে তুলা আমদানির সুবিধা বৃদ্ধি।

এই প্রেক্ষাপটে জাপানও যুক্তরাষ্ট্রের মতো একই সুযোগ পেতে চায়। জাপান-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (জেবিসিসিআই) একাধিক ব্যবসায়ী জানান, জাপান থেকে গাড়ি আমদানিতে বিদ্যমান উচ্চ শুল্ক কমানোর দাবি বারবার উত্থাপন করছে টোকিও।

জেবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি আব্দুল হক বলেন, “জাপানের সঙ্গে ইপিএ আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জাতীয় স্বার্থ রক্ষা। তারা তাদের গাড়ি শিল্পের জন্য শুল্ক ছাড় চাইতে পারে, কিন্তু তা দেয়া উচিত হবে না। বরং চুক্তির মাধ্যমে জাপানি বিনিয়োগ বাড়ানোর দিকেই জোর দেয়া প্রয়োজন।”

সংস্থাটির সহসভাপতি আনোয়ার শহীদ বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রকে দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো আলোচনার রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সুবিধা আদায়ের কৌশল হিসেবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের। আমরা চাই পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে চুক্তি হোক।”

দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা-

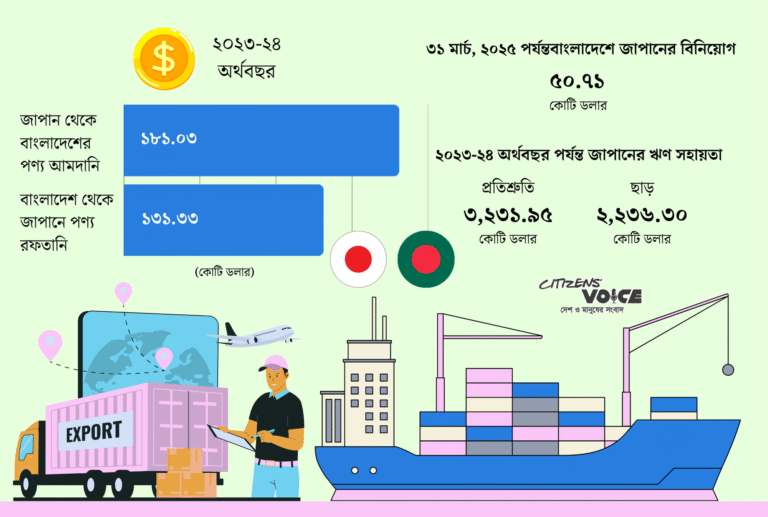

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩–২৪ অর্থবছরে জাপান থেকে বাংলাদেশ ১৮১ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। অপরদিকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হিসাব অনুযায়ী, একই অর্থবছরে বাংলাদেশ জাপানে ১৩১ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করেছে।

বাংলাদেশে জাপানের পুঞ্জীভূত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ৭১ লাখ ডলারে। আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত জাপানের প্রতিশ্রুত ঋণের পরিমাণ ৩ হাজার ২৩২ কোটি ডলার, যার মধ্যে ছাড় হয়েছে ২ হাজার ২৩৬ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ জাপান থেকে প্রধানত আমদানি করে যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক ডিভাইস, ইস্পাতজাত পণ্য, রাসায়নিক, প্লাস্টিক সামগ্রী এবং যানবাহন। অন্যদিকে জাপানে বাংলাদেশ রপ্তানি করে তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, পাট, সামুদ্রিক খাদ্য, হোম টেক্সটাইল এবং কৃষিপণ্য।

ইপিএ আলোচনার অগ্রগতি ও কাঠামো-

ইপিএ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সাত দফা বৈঠক হয়েছে। পঞ্চম দফা অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের ২০–২৬ এপ্রিল টোকিওতে, যেখানে পণ্য বাণিজ্য, সেবা খাত, বিনিয়োগ, কাস্টমস প্রক্রিয়া ও বাণিজ্য সহজীকরণ-সংক্রান্ত অধ্যায়ের খসড়া পর্যালোচনা করা হয়।

ষষ্ঠ দফা বৈঠকটি হয় ২১–২৬ জুন ঢাকায়। এতে উভয় পক্ষ কাস্টমস সহযোগিতা ও বাণিজ্য প্রক্রিয়া সহজীকরণে আগ্রহ প্রকাশ করে। সর্বশেষ সপ্তম দফা অনুষ্ঠিত হয় ৩–১২ সেপ্টেম্বর টোকিওতে, যেখানে পণ্য বাণিজ্য, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য ও খাদ্যনিরাপত্তা, প্রযুক্তিগত বাধা, সহযোগিতা ও বিরোধ নিষ্পত্তি কাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়।

জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানায়, দুই দেশই দ্রুত চুক্তি চূড়ান্ত করার বিষয়ে একমত হয়েছে।

যৌথ গবেষণা দলের পর্যবেক্ষণ ও চ্যালেঞ্জ-

ইপিএর সম্ভাবনা যাচাই করতে গঠিত যৌথ গবেষণা দল ২০২৩ সালের ডিসেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেছে, চুক্তি হলে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাবে। তবে এর সঙ্গে বাংলাদেশকে মোকাবিলা করতে হবে কাঠামোগত কিছু চ্যালেঞ্জ—যেমন অবকাঠামোগত ঘাটতি, প্রশাসনিক জটিলতা, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণে দুর্বলতা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপান প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ সক্ষমতায় এগিয়ে, আর বাংলাদেশ শ্রমঘন শিল্প ও দ্রুত বর্ধনশীল বাজার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই দুই দেশের অর্থনীতি একে অন্যের পরিপূরক।

বাংলাদেশ অচিরেই স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ করতে যাচ্ছে, যার ফলে বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধা হারানোর ঝুঁকি তৈরি হবে। তাই ইপিএ ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রফতানি প্রতিযোগিতা ধরে রাখার অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে।

যৌথ দলটি মোট ১৬টি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়েছে—এর মধ্যে রয়েছে পণ্য বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ই-কমার্স, মেধাস্বত্ব, কাস্টমস প্রক্রিয়া, শ্রম ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য মানদণ্ড, সরকারি ক্রয় এবং বিরোধ নিষ্পত্তি কাঠামো।

পারস্পরিক সুবিধা ও বিশেষজ্ঞ মত-

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ইপিএ স্বাক্ষর হলে বাংলাদেশ জাপানি শিল্পজাত পণ্যের ওপর ধাপে ধাপে শুল্ক হ্রাস করতে পারে এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ সুবিধা দিতে পারে। বিনিময়ে জাপান বাংলাদেশের গার্মেন্টস, চামড়া, পাট, কৃষিপণ্য ও সেবা খাতে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিতে পারে।

জাপান এছাড়া প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা উন্নয়ন, উচ্চপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ এবং বাংলাদেশী উদ্যোক্তাদের বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে সংযুক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। জাপানি কোম্পানিগুলো স্থানীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলে উৎপাদন করলে তা শুল্ক ছাড়ে নিজ দেশে রপ্তানি করতে পারবে, যা কর্মসংস্থান বাড়াবে এবং দীর্ঘমেয়াদি বাণিজ্য স্থিতিশীলতা আনবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ব্যবসা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সুবর্ণ বড়ুয়া বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত ও জাপানের সঙ্গে ঘাটতির প্রেক্ষাপটে ইপিএ এমনভাবে গঠন করা উচিত, যাতে পারস্পরিক সুবিধার ভারসাম্য থাকে। যুক্তরাষ্ট্রকে দেয়া শুল্ক সুবিধার ধারাবাহিকতায় জাপানকেও বিশেষ সুযোগ দেয়া যেতে পারে, কারণ এতে বাংলাদেশের লাভই বেশি হবে।”

তিনি আরও যোগ করেন, “যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ বছরে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্তে রয়েছে, যেখানে জাপানের সঙ্গে ঘাটতি প্রায় ০.৫ বিলিয়ন ডলার। তাই জাপানকে সীমিত শুল্ক ছাড় দিয়ে বাংলাদেশ তার রফতানি গন্তব্য সম্প্রসারণে বড় ধরনের লাভবান হতে পারে।”

পরিশেষে, বাংলাদেশ-জাপান ইপিএ এখন দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভবিষ্যতের কেন্দ্রবিন্দুতে। জাপানের যুক্তরাষ্ট্র-সদৃশ সুবিধা চাওয়ার দাবি একদিকে বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে দুই দেশের পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রবাহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং বাংলাদেশের এলডিসি-উত্তর যুগের বাণিজ্যিক সক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হবে।