দেশের বিচার ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার অভাব ও দুর্নীতির অভিযোগ নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, কিছু মামলায় প্রক্রিয়াগত বিলম্ব, নথিপত্রের অনিয়মিত ব্যবহার এবং অনৈতিক প্রভাবের কারণে সাধারণ নাগরিকদের ন্যায্য বিচার পাননি।

আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আদালতের ভিতরে এমন দুর্নীতির উপস্থিতি বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কমাচ্ছে। “যদি বিচার প্রক্রিয়া স্বচ্ছ না হয়, তাহলে নাগরিকরা আইনের প্রতি বিশ্বাস হারায়,” মন্তব্য করেছেন খ্যাতিমান আইনজীবী অমিত সরকার। সম্প্রতি একটি স্বতন্ত্র তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, কিছু উচ্চ আদালতের মামলায় ফাইল হেরফের, সাক্ষীর প্রভাবিত হওয়া এবং বেআইনি ফি আদায়ের মতো অভিযোগ উঠে। এতে আদালতের স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

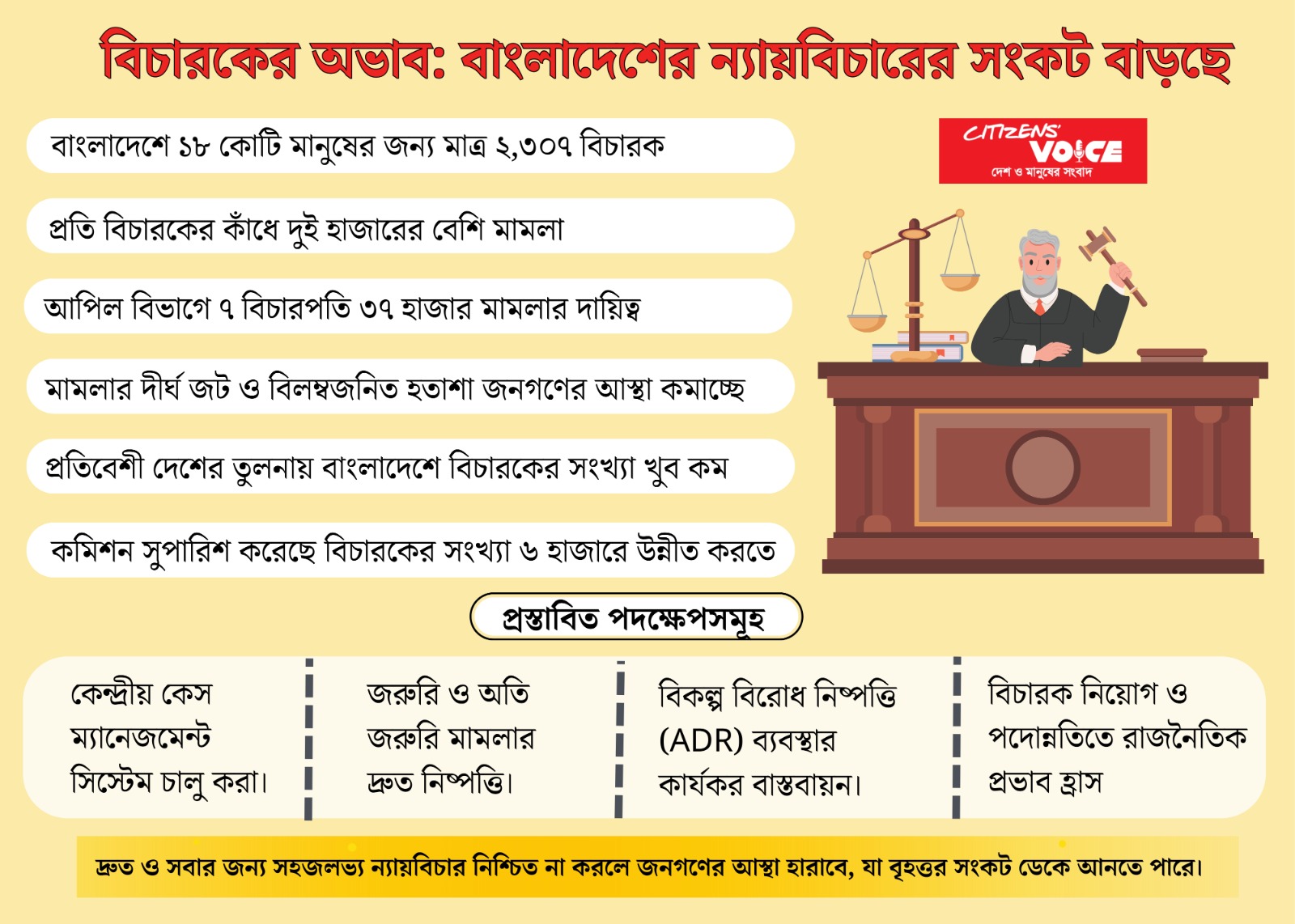

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় বিচারকের সংকট ক্রমশ তীব্র আকার নিচ্ছে। দেশে প্রায় ১৮ কোটি মানুষের জন্য বিচারকের সংখ্যা মাত্র ২ হাজার ৩০৭। এর ফলে প্রত্যেক বিচারকের কাঁধে গড়ে দুই হাজারের বেশি মামলা চাপা পড়ছে। বিশেষ করে আপিল বিভাগে পরিস্থিতি আরও জটিল। এখানে মাত্র ৭ জন বিচারপতি দায়িত্বে থাকলেও ৩৭ হাজারের বেশি মামলা নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা করছে। ফলে বিচার প্রার্থীরা দীর্ঘ সময় ধরে ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিচারকের অভাব বিচার প্রক্রিয়াকে ধীর ও জটিল করে তুলেছে। দীর্ঘ সময় ধরে বিচার না পাওয়া নাগরিকদের জীবনে ভোগান্তি বাড়াচ্ছে।

আইনি বিশ্লেষকরা মনে করেন, যদি বিচারকের সংখ্যা না বাড়ানো হয়, দেশের ন্যায়বিচার ব্যবস্থা আরও সংকুচিত হয়ে যাবে। মামলার দ্রুততা কমে গেলে সাধারণ নাগরিকদের জন্য এটি বিপজ্জনক হতে পারে। এই সংখ্যাগুলো কেবল পরিসংখ্যান নয়। এটি লাখো মানুষের হতাশা, ক্ষোভ ও অব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। মামলার জট ক্রমেই অস্বাভাবিক আকার নিচ্ছে। আদালতে মামলা নির্ধারিত তারিখ পেতে বিচারপ্রার্থী বা আইনজীবীদের মাসের পর মাস, কখনো বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ফলে ন্যায়বিচার দীর্ঘ ও অনিশ্চিত এক অপেক্ষার নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন একটি প্রবাদ আছে, ‘জাস্টিস ডিলেইড, জাস্টিস ডিনাইড’; ন্যায়বিচার বিলম্বিত হওয়া মানেই ন্যায়বিচার প্রত্যাখ্যাত হওয়া। বাংলাদেশে সেই প্রত্যাখ্যাতের চিত্র আজ স্পষ্ট। এটি বিচারব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা দুর্বল করছে।

তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ৬ হাজার ৬৬৭ জনে একজন বিচারক থাকলেও, যুক্তরাজ্যে প্রতি ১৩ হাজার ১৪০ জনে একজন বিচারক রয়েছেন। প্রতিবেশী নেপাল ও শ্রীলঙ্কায়ও বিচারকের অনুপাত বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ভালো। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে মালদ্বীপ ও ভুটান উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। সেখানে বিচারকের সংখ্যা ও কার্যক্ষমতা অনেক বেশি। তুলনায় বাংলাদেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে।

প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বিচার ব্যবস্থাকে আরও জনবান্ধব ও স্বচ্ছ করতে বিচার বিলম্ব ও ব্যয়বহুল হওয়া থেকে মুক্ত করতে আহ্বান জানিয়েছেন, একইসঙ্গে দুর্নীতিমুক্ত বিচার বিভাগ নিশ্চিত করতেও তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তিনি বিচারকদের দক্ষতা ও সততা নিশ্চিত করার ওপর জোর দিয়েছেন এবং বিচারপ্রার্থীদের জন্য আইনি সহায়তা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল দেশের বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি সংকটকে উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “বিচারকের সংখ্যা সীমিত, প্রক্রিয়া দীর্ঘ এবং প্রশাসনিক জটিলতা ন্যায্য বিচার পাওয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। নাগরিকরা প্রয়োজনীয় নথি থাকা সত্ত্বেও মাস বা বছর ধরে অপেক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে জনগণের আইনের প্রতি আস্থা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।”

তিনি আরও বলেন, “প্রযুক্তি ব্যবহার এবং কেন্দ্রীয় কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করলে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব। বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এখন সময়ের সবচেয়ে জরুরি দাবি। বিচার প্রক্রিয়া রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত না হলে দেশের সুশাসন ও আইনের শাসন বিপন্ন হতে পারে।” আসিফ নজরুল মনে করিয়ে দেন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যকর করা হলে অনেক মামলার চাপ আদালতের বাইরে সমাধান হবে। “সার্বজনীন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য,” তিনি বলেন।

বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে, নিম্ন আদালতে বিচারকের সংখ্যা ২ হাজার থেকে বাড়িয়ে অন্তত ৬ হাজারে উন্নীত করা হোক। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অন্তত এক হাজার বিচারক নিয়োগ না হলে সংকট নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তবে কেবল নিয়োগই যথেষ্ট নয়। দক্ষতা উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সহায়তা ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করাও জরুরি।

প্রথমত, কেন্দ্রীয় কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করতে হবে। এতে মামলার অগ্রাধিকার নির্ধারণ, শুনানির তারিখ প্রদান এবং দ্রুত নিষ্পত্তি সহজ হবে। জরুরি ও অতি জরুরি মামলার দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) কার্যকর করতে হবে, যাতে অনেক মামলা আদালতে না গিয়েই সমাধান হয়। তৃতীয়ত, বিচারকদের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস করতে হবে। যোগ্যতা, সততা ও অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা। রাজনৈতিক চাপমুক্ত, নিরপেক্ষ ও দক্ষ বিচারক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু বিচারক রাজনৈতিক কারণে দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এ কারণে জনআস্থা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বিচার বিভাগকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত না রাখলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও গণতান্ত্রিক শাসন ঝুঁকির মুখে পড়বে।

এই সংকটকে কেবল প্রশাসনিক সমস্যা হিসেবে দেখা যাবে না। এটি ন্যায়বিচার, রাষ্ট্রীয় সুশাসন এবং আইনের শাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সরকারকে দ্রুত বিচারক নিয়োগ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিনির্ভর সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। ন্যায়বিচার দ্রুত ও সবার জন্য সহজলভ্য না হলে জনগণের আস্থা হ্রাস পাবে এবং এটি বড় সংকট ডেকে আনবে। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, কিছু মামলায় প্রয়োজনীয় নথি সম্পূর্ণ না থাকলেও মামলা দীর্ঘ সময় ধরে রাখা হয়, যা বিরোধীদের পক্ষকে সুবিধা দেয়। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে সরকারের পদক্ষেপ ও স্বচ্ছতা বাড়ানোর দাবি তুলেছেন অনেক আইন বিশেষজ্ঞ। বিচারপতি ও সুপিরিয়র কোর্টের কর্মকর্তারা ইতিমধ্যেই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারা বলছেন, “স্বচ্ছতা বাড়ানো আমাদের প্রধান দায়িত্ব। যেকোনো অনিয়ম চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” দুর্নীতি মোকাবিলায় আদালতে স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা এবং কার্যকর নজরদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত জরুরি। ন্যায়বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা রক্ষার জন্য এটি সময়োপযোগী ও অপরিহার্য পদক্ষেপ।

আদালতে বিচার প্রার্থীর ভোগান্তি:

দেশের আদালতে ন্যায্য বিচার পাওয়া সহজ না থাকায় বিচার প্রার্থীরা প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। দীর্ঘ সময় ধরে মামলা চলাচল, জটিল কাগজপত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রশাসনিক দেরি তাদের জন্য বড় চাপ সৃষ্টি করছে। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, সাধারণ মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা প্রায়শই ফাইল জমা দেওয়া, সাক্ষ্য প্রদান এবং শুনানি সময়সূচি মেনে চলার জন্য দীর্ঘ সময় আদালতে কাটাতে বাধ্য হন। অনেক ক্ষেত্রে একাধিকবার আদালতে যাতায়াত করতে হয়, যা তাদের দৈনন্দিন জীবন ও কাজকর্মে বড় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে।

আইনজীবীরা বলছেন, “বিচার প্রার্থীরা প্রশাসনিক জটিলতা ও দীর্ঘ শুনানির কারণে মানসিক চাপের মুখোমুখি হচ্ছেন। কিছু ক্ষেত্রে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে।” আদালতের ভেতরে ফাইল হেরফের, দেরিতে নথিপত্র যাচাই, এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের জটিলতার কারণে মামলা দীর্ঘায়িত হয়। অনেক প্রার্থীর অভিযোগ, তারা প্রয়োজনীয় নথি সম্পূর্ণ রাখলেও সময়মতো বিচার হয় না। এতে আদালতের প্রতি আস্থা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রশাসনিক কার্যকারিতা বাড়ানো হলে বিচার প্রার্থীদের ভোগান্তি কমানো সম্ভব। দ্রুত শুনানি, অনলাইন নথি যাচাই এবং সহায়ক তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। বিচারক ও সুপিরিয়র কোর্টের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, “আমরা বিচার প্রার্থীর সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছি। স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বাড়ানো আমাদের লক্ষ্য।” দীর্ঘ শুনানি, জটিল প্রক্রিয়া এবং বারবার আদালতে যাতায়াত এসব কারণে বিচার প্রার্থীর ভোগান্তি কমানো ও ন্যায়বিচার সহজ করার উদ্যোগ এখন সময়োপযোগী ও অপরিহার্য। আদালতে বিচার প্রার্থীর ভোগান্তি নিরশনে করণীয়:

- আদেশ প্রদানের তারিখ অনুসারে আদেশ স্বাক্ষর করতে হবে।

- রায় প্রদানের তারিখ অনুসারে রায়ে স্বাক্ষর করতে হবে।

- আদালত থেকে ফাইল প্রাপ্তি সাপেক্ষে আবেদন তারিখ অনুসারে আদেশ /রায়ের নকল সরবরাহ করতে হবে।

- সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক নথি প্রাপ্তির তারিখ অনুসারে ইস্যু কপি প্ররণ করতে হবে।

- আইনজীবি অসুস্থ না হওয়া বা গুরুতর ব্যক্তিগত সমস্যা না পড়া অথবা আদালতের পক্ষ থেকে আরো নথি জমা দেওয়ার নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কোন মামলা শুনানি মূলতবি করা যাবে না। প্রতিটি মামলায় আদালত মূলতবির কারণ লিপিবদ্ধ করবে।

- পক্ষ এবং তাদের আইনজীবীদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে মামলায় উভয় পক্ষের আইনজীবীকে তাদের মামলা উপস্থাপন ও বক্তব্য পেশ করার জন্য সমান সময় বরাদ্দ দিতে হবে।

বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা আজ নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিচারকের সংকট, দীর্ঘ প্রক্রিয়া, প্রশাসনিক জটিলতা এবং কিছু ক্ষেত্রে দুর্নীতি সাধারণ নাগরিকদের ন্যায্য বিচার পাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এটি কেবল ব্যক্তি বা মামলা সংক্রান্ত সমস্যা নয়; এটি দেশের আইনের শাসন, সুশাসন এবং জনগণের আস্থা সবই প্রভাবিত করছে। দ্রুত, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে সরকারকে বিচারক নিয়োগ বৃদ্ধি, প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রশাসনিক সংস্কারের পদক্ষেপ নিতে হবে। ন্যায্য বিচার দ্রুত ও সবার জন্য সহজলভ্য না হলে জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ণ হবে এবং এটি বৃহত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সংকট ডেকে আনবে।