রবীন্দ্রনাথের মণিহারা গল্পটা নিশ্চয়ই মনে আছে। ফণিভূষণ স্ত্রী মণিমালিকাকে খুবই ভালোবাসতেন। সুসময়ে হীরা, মুক্তা আর সোনার গয়না দিয়ে স্ত্রীকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

ব্যবসায় যখন পুঁজির টান পড়ল, বন্ধক রাখতে সেই গয়না চেয়েছিলেন ফণিভূষণ। কিন্তু যখন বুঝলেন গয়নার প্রতি মণিমালিকার তীব্র আকর্ষণের কথা, তখন অর্থ সংগ্রহে অন্য পথ ধরেছিলেন। কিন্তু তাতেও ভরসা করতে পারেননি মণিমালিকা। এক সন্ধ্যায় দূরসম্পর্কের ভাইয়ের সহায়তায় সব গয়না নিয়ে নৌকায় উঠেছিলেন মণিমালিকা। দূরসম্পর্কের ভাইটি যে সুবিধার নয়, তা জানতেন। তাই কোনো বাক্সে না, শরীরভর্তি সব গয়না পরে নৌকায় উঠেছিলেন মণিমালিকা। তাকে না মেরে একটি গয়নাও যাতে কেউ না নিতে পারে।

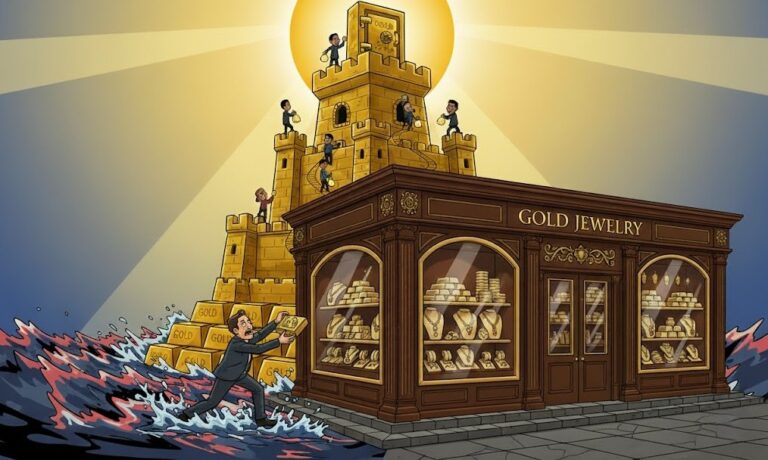

গল্পের শেষে কী হলো, এখানে সেটা অন্য বিষয়। আসলে সোনা হচ্ছে এমন এক সম্পদ, যা বিপদে কাজে লাগে। আবার গয়না হিসেবেও এর চাহিদা প্রচুর। ফলে দাম যা–ই থাকুক, এর চাহিদা সাধারণত কমে না। যদিও এখন সোনার যে দাম, তাতে এই কথা বলতেও সাহস লাগে। অন্তত এক ভরি সোনার দাম যদি দুই লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে এ যুগের ফণিভূষণ স্ত্রীকে যতই ভালোবাসুক, সোনার গয়না দিয়ে শরীর মুড়ে দেওয়া সহজ হতো না।

৮ অক্টোবর বিশ্বে প্রথমবারের মতো সোনার দাম চার হাজার ডলার ছাড়িয়ে যায়, আর ১৭ অক্টোবর তা নতুন রেকর্ড গড়ে ৪ হাজার ২০০ ডলারে পৌঁছায়। এর প্রধান কারণ হলো, বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনা কেনা বাড়িয়েছে। কেননা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও চীনের ওপর শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার কমতে পারে, এমন প্রত্যাশাও সোনার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়িয়েছে। আর এ প্রভাবে বাংলাদেশে এখন এক ভরি সোনার দাম উঠেছে ২ লাখ ১৬ হাজার ৩৩২ টাকায়। এটা দেশের মধ্যে সোনার দামের রেকর্ড।

ইতিহাসে আগে কখনোই সোনার দাম এতটা বাড়েনি। আমরা সবাই জানি সংকট ও অস্থিরতার সময়ে নিরাপদ সম্পদ হিসেবে সোনার দাম বাড়ে। কিন্তু এবার দামের যে ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে, বিশ্ব তা আর কখনোই দেখেনি। তবে এখানেই শেষ নয়। বিশ্বব্যাপী সোনার দর আরও বাড়বে বলেই সব মহল মনে করছে। বলে রাখা ভালো, কেবল সোনার দর নয়, রুপার দামও অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূরাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক উদ্বেগ বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আরও পরিষ্কার করে বলে যায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাগলামির কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিতে একধরনের অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এতে বিনিয়োগকারীরা ডলারের ওপর আর আগের মতো আস্থা রাখতে পারছেন না। মার্কিন বন্ডে বিনিয়োগ করাকে নিরাপদও মনে করছেন না অনেকে।

ডয়সে ভেলের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ‘বিশ্বজুড়ে সংকট চলছে, বাণিজ্যযুদ্ধ চলছে। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ কিছু স্থিতিশীল জিনিস খুঁজছে, আর সেটাই হলো সোনা। আগে যেমন আমেরিকার বন্ড মার্কেটকে নিরাপদ মনে করা হতো, এখন আর তা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত ঋণ ও সরকারের দুর্ব্যবহারের কারণে সেই আশ্রয়ও অনির্ভরযোগ্য হয়ে গেছে। এখন বিশেষ করে চীন ও উদীয়মান অর্থনীতিগুলো সোনার ওপরই বেশি ভরসা করছে।’

বিশ্বজুড়ে সোনার দাম কখনোই স্থির থাকে না। অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ বা মুদ্রাস্ফীতি—সব মিলিয়ে সোনাই হয়ে ওঠে মানুষের আস্থার আশ্রয়। গত এক শতাব্দীতে অন্তত চারটি বড় সময় এসেছে, যখন সোনার দাম রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে।

প্রথম পর্ব: ১৯৩০-এর মহামন্দা-

১৯২৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে শেয়ারবাজার ধসের পর শুরু হয়েছিল ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা। এই মহামন্দা ১৯৩০-এর পুরো দশক জুড়ে ছিল। তখন সোনার দাম সরকারই নির্ধারণ করে দিত। কারণ, বিশ্ব তখনো ‘গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড’ ব্যবস্থার মধ্যে ছিল। এর অর্থ হচ্ছে, প্রতিটি ডলারের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা রাখা সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। ১৯৩০ সালে প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল ২০ দশমিক ৬৫ ডলার।

১৯৩৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট ব্যক্তিগত সোনা ব্যবহার ও মালিকানার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেন এবং এক বছর পর গোল্ড রিজার্ভ অ্যাক্ট পাস করেন। এই আইনে যুক্তরাষ্ট্রের সব সোনার কয়েন, বার ও রিজার্ভ সরকারের হাতে চলে যায়। নাগরিকদের প্রতি আউন্স সোনার বিনিময়ে ৩৫ ডলার দেওয়া হয়। এতে ডলারের মান প্রায় ৪০ শতাংশ কমে যায়। নতুন আইনে নাগরিকদের ডলার দিয়ে সোনা কেনা নিষিদ্ধ হয়, সোনার লেনদেন ও মালিকানায় কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।

রুজভেল্ট নিজেই ডলারের সোনার মান নির্ধারণের ক্ষমতা পান এবং লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেন, ঋণ বাড়ানো, দাম স্থিতিশীল রাখা এবং বিদেশি মুদ্রার প্রভাব থেকে বাণিজ্য রক্ষা করা। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সোনাভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা শেষ হয়ে যায় এবং শুরু হয় ফিয়াট মানি যুগ, যেখানে টাকার মূল্য নির্ভর করে সরকারের আস্থা ও অর্থনৈতিক শক্তির ওপর।

দ্বিতীয় পর্ব: ১৯৭০-এর মূল্যস্ফীতি ও গোল্ড স্ট্যান্ডার্ডের অবসান-

দ্বিতীয় বড় উত্থান আসে ১৯৭০-এর দশকে। ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বিশ্ব অর্থনীতিকে চিরতরে পাল্টে দেন। তিনি ডলারকে সোনার সঙ্গে যুক্ত রাখা বন্ধ করেন। এর পর থেকেই সোনার দাম বাজারে মুক্তভাবে ওঠানামা করতে শুরু করে। ইতিহাসে যাকে বলা হয় ‘নিক্সন শক’

১৯৭১ সালে প্রতি আউন্স সোনার (প্রায় ২ দশমিক ৬৬ ভরিতে হয় এক আউন্স সোনা) দাম ছিল প্রায় ৩৫ ডলার। এরপর মাত্র এক দশকের মধ্যে, ১৯৮০ সালে দাম বেড়ে পৌঁছে যায় ৮৫০ ডলারে, অর্থাৎ প্রায় ২৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি। এর পেছনে ছিল একাধিক কারণ। যেমন তেলের সংকট, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, মূল্যস্ফীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ডলারের দুর্বলতা। তখন যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি ছিল ১০-২০ শতাংশের মধ্যে, ফলে মানুষ কাগুজে ডলারের বদলে সোনা ধরে রাখতে চেয়েছিল।

১৯৭৯ সালের ইরান বিপ্লবের সময় বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা তীব্র আকার ধারণ করে। তেল সরবরাহ ব্যাহত হয়, তেলের দাম হু হু করে বাড়ে এবং বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি দ্রুত বেড়ে যায়। এই অস্থির পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকে পড়ে, যার ফলে সোনার দামে ইতিহাসের অন্যতম বড় উল্লম্ফন দেখা যায়।

১৯৭৯ সালের শুরুতে প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল প্রায় ২২৬ ডলার, কিন্তু বছরের শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫১২ ডলার, অর্থাৎ এক বছরে মূল্য বৃদ্ধি পায় প্রায় ১২৬ শতাংশ। পরের বছর, ১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে সোনা পৌঁছায় রেকর্ড ৮৫০ থেকে ৮৮৭ ডলার প্রতি আউন্সে, যা সে সময়ের বৈশ্বিক আর্থিক ইতিহাসে সর্বোচ্চ ছিল।

১৯৭০-এর দশককে বলা হয় ‘গোল্ড বুমের যুগ’। কারণ, ইতিহাসে এর আগে আর কখনো সোনার দাম এত দ্রুত বাড়েনি। এই সময় বহু বিনিয়োগকারী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের রিজার্ভে বিপুল পরিমাণ সোনা যোগ করে।

তৃতীয় পর্ব: ২০০০-এর দশকের ডটকম ধস ও বিশ্বমন্দা-

তৃতীয় উত্থান দেখা যায় ২০০০ সালের শুরুর দিকে, যখন যুক্তরাষ্ট্রে ‘ডটকম বাবল’ ফেটে যায়। অসংখ্য প্রযুক্তি কোম্পানি ধসে পড়ে, শেয়ারবাজারে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিনিয়োগকারীরা আবারও নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সোনার দিকে ফিরে যায়।

২০০০ সালে প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল মাত্র ২৭৯ ডলার। ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকটের আগে-পরে এই দাম ধীরে ধীরে বেড়ে ২০০৯ সালে পৌঁছে যায় প্রায় ১ হাজার ২০০ থেকে ১ হাজার ৩০০ ডলারে। এই এক দশকে সোনার দাম চার গুণ বেড়ে যায়।

এর পেছনের মূল কারণ ছিল মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানো ও বাজারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ছাপানো। এতে মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা বাড়ে, আর বিনিয়োগকারীরা নিরাপদ সম্পদ হিসেবে সোনায় ভরসা রাখে। এই সময় থেকেই সোনা বনাম ডলার সম্পর্কটা আরও স্পষ্ট হয়, ডলার দুর্বল হলেই সোনা শক্তিশালী হয়।

চতুর্থ পর্ব: ২০২০-এর কোভিড-১৯ মহামারি-

চতুর্থ ও সর্বশেষ বড় উত্থান শুরু হয় ২০২০ সালের মহামারি থেকে। কোভিড থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করতে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপানসহ প্রায় সব দেশ বিপুল পরিমাণ অর্থ ছাপা শুরু করে। এতে কাগুজে মুদ্রার মান কমে যায়, আর সোনা হয়ে ওঠে মানুষের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সম্পদ।

২০২০ সালের শুরুতে প্রতি আউন্স সোনার দাম ছিল প্রায় ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৭০০ ডলার। একই বছরের আগস্টের মধ্যে সোনার দাম ২ হাজার ডলার ছুঁয়ে ফেলে, যা ছিল তখনকার সময়ের সর্বকালের রেকর্ড। এরপরও এই উত্থান থামেনি। সেই সোনার দাম এখন ৪ হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ এখনো চলছে চতুর্থ পর্ব।

অবিশ্বাস্য শোনালেও এটা সত্যি যে গত এক বছরের মধ্যে সোনার দাম বেড়েছে প্রায় ৫৭ শতাংশ। ফলে এটা পরিষ্কার যে সোনার দামের মধ্যে কিছু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে। সেই ঘটনাগুলো আসলে কী?

১. ভূরাজনীতি ও যুদ্ধ

বিশ্বে অস্থিরতা যত বাড়ছে, সোনার দামও তত ওপরে উঠছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, গাজা সংঘাত এবং যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বাণিজ্যযুদ্ধ একসঙ্গে বিনিয়োগকারীদের নিরাপদ সম্পদে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। ইউবিএস ও গোল্ডম্যান স্যাক্সের গবেষণা বলছে, প্রতিটি বড় ভূরাজনৈতিক সংকটের সময় সোনার দাম ১০ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালানোর পর মাত্র ছয় মাসে সোনার দাম বেড়েছিল প্রায় ১৮ শতাংশ। ডয়সে ভেলের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, ‘বিশ্বে সংকট এখন নতুন বাস্তবতা, তাই মানুষ স্থিতিশীল আশ্রয় খুঁজছে, আর সেটাই হলো সোনা।’

২. যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঝুঁকি

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অনিশ্চিত নীতি সোনার বাজারে বড় প্রভাব ফেলেছে। তিনি ফেডারেল রিজার্ভে হস্তক্ষেপ করছেন, শুল্ক ও করনীতি নিয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, এমনকি প্রধান রেটিং সংস্থাগুলোর আস্থাও কমাচ্ছেন। অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিবিদ স্যাল এসলেক বলেছেন, ‘ট্রাম্প আমেরিকার ব্র্যান্ড ক্ষতিগ্রস্ত করছেন। এখন বিনিয়োগকারীরা মার্কিন বন্ডে নয়, সোনায় ভরসা রাখছেন।’ এই অনিশ্চয়তার ফলে ডলার সূচক ২০২৫ সালে ট্রাম্পের শপথের পর ১০ শতাংশের বেশি নেমে গেছে, যা বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি সোনার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

বলা হচ্ছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প যেদিন শপথ নিয়েছেন, ওই দিন থেকে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা বেড়েছে। ট্যারিফ নিয়ে এখনো তিনি নিত্য নতুন হুমকি দিচ্ছেন, সুদের হার কমাতে চাপও দিচ্ছেন। এতে করে মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর রেকর্ড সোনা ক্রয়

বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো ইতিহাসে কখনো এর আগে এত বেশি সোনা কেনেনি। ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে তারা মোট ৩ হাজার ২০০ টন সোনা কিনেছে। এর মধ্যে চলতি বছরের আগস্ট মাসেই কেনা হয়েছে ১৫ টন। অনিশ্চয়তার কারণে চীন, রাশিয়া, ভারত, তুরস্ক, পোল্যান্ড ও কাজাখস্তানের মতো দেশগুলো এখন ডলারনির্ভর রিজার্ভ থেকে সরে গিয়ে সোনায় আস্থা রাখছে। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘১৯৬৭ সালের পর এমন সোনা ক্রয় আর দেখা যায়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোই আজ সোনার সবচেয়ে বড় ক্রেতা।’ এ কারণে বাজারে সরবরাহ কমে গেছে। ফলে দামের ওপর চাপ আরও বেড়েছে।

৪. ডি-ডলারাইজেশন: ডলারনির্ভরতা কমানো

রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা ও ৩০০ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ জব্দের পর বহু দেশ বুঝেছে, ডলারে রিজার্ভ রাখা এখন ঝুঁকিপূর্ণ। চীন, ভারত ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলো এর পর থেকে ডলার থেকে সরে গিয়ে সোনা কিনছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টাল ফান্ডের প্রধান বিনিয়োগ কর্মকর্তা ডেভিড মিলার এবিসি নিউজকে বলেছেন, ‘আপনার হাতে যদি ৭৬০ বিলিয়ন ডলারের মার্কিন বন্ড থাকে, আর যুক্তরাষ্ট্র হঠাৎ শুল্ক বসায়, তাহলে সেই টাকায় সোনা কেনা অনেক নিরাপদ।’ এর ফলে এখনকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে বলা হচ্ছে, ‘দামের প্রতি উদাসীন ক্রেতা।’ অর্থাৎ দাম যা–ই হোক, তারা সোনা কিনবেই। কারণ, তাদের লক্ষ্য নিরাপত্তা, মুনাফা নয়।

একসময় ডলার ও ইয়েনকে বলা হতো বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ মুদ্রা। কিন্তু এখন সেই দুই মুদ্রাই দুর্বল। ডলার সূচক ২০২৫ সালে ৯৫-এর নিচে নেমে এসেছে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় প্রায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ কম। জাপানি ইয়েনও ক্রমাগত মূল্য হারাচ্ছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা বিকল্প নিরাপদ মুদ্রা হিসেবে সোনার দিকে ঝুঁকছে।

৫. রিজার্ভ কাঠামোর বদল

১৯৯৬ সালের পর প্রথমবার বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সোনার মজুত মার্কিন ট্রেজারি বন্ডের পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর রিজার্ভের ২৭ শতাংশই সোনা, যেখানে মার্কিন ট্রেজারির মোট মূল্য প্রায় সাড়ে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ বিশ্ব এখন কেবল ডলারনির্ভর নয়, বরং সোনা আবারও সবচেয়ে বড় ‘নিরাপদ সম্পদ’ হয়ে উঠছে। এর মানে হচ্ছে ডলারকে প্রতিস্থাপন করছে। ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল জানিয়েছে, ‘গত এক দশকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সোনা-রিজার্ভ দ্বিগুণ হয়েছে, যা বৈশ্বিক আস্থার প্রতীক।’

৬. সুদের হার কমার প্রত্যাশা

ফেডারেল রিজার্ভ এখন ধীরে ধীরে সুদ কমাচ্ছে, যা সোনার পক্ষে ইতিবাচক। কারণ, যখন সুদ কমে, তখন বন্ড ও আমানতের রিটার্নও কমে যায়। ফলে বিনিয়োগকারীরা সোনায় ঝুঁকে পড়ে। ২০২৫ সালের মাঝামাঝি ফেড যখন নীতি সুদহার কমায়, তখন মাত্র এক সপ্তাহে সোনার দাম বেড়েছিল ৭ শতাংশ।

৭. বিশ্বব্যাপী ঋণের চাপ

যুক্তরাষ্ট্রসহ পুরো বিশ্ব এখন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঋণের ভারে জর্জরিত। শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ঋণই দাঁড়িয়েছে ৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার, আর বাজেটঘাটতি প্রায় ১ দশমিক ৯ ট্রিলিয়ন। এই ঋণ টিকিয়ে রাখতে সরকারকে নিয়মিত টাকা ছাপতে হচ্ছে, যা মুদ্রাস্ফীতি বাড়াচ্ছে এবং কাগুজে মুদ্রার প্রতি আস্থা কমাচ্ছে। ফলে মানুষ এখন কাগুজে মুদ্রার চেয়ে সোনাকেই নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে দেখছে।

৮. মূল্যস্ফীতি থেকে সুরক্ষা

সোনাকে সব সময় বলা হয় ‘মূল্যস্ফীতির বিরুদ্ধে ঢাল’। ইতিহাস বলছে, ২০০৮ সালের বৈশ্বিক মন্দায় সোনার দাম বেড়েছিল প্রায় ১০০ শতাংশ, আর ২০২০ সালের কোভিড সংকটে বেড়েছিল ৫৩ শতাংশ। যখন বাজারে পণ্যের দাম বাড়ে এবং কাগুজে মুদ্রার মান কমে, তখন সোনা তার মূল্য ধরে রাখে। এ কারণে এখন পৃথিবীতে স্টক মার্কেট বাদে একমাত্র নিরাপদ আশ্রয় হচ্ছে সোনা।

৯. সোনায় বিনিয়োগ

বিনিয়োগ ফান্ডের মাধ্যমেও বিশ্বব্যাপী সোনায় বিনিয়োগ বেড়েছে। একে বলা হয় এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড বা ইটিএফ। ২০২৫ সালেই ইটিএফে সোনার এক্সপোজার তিন গুণ বেড়েছে। এতেও সোনার দামের ওপর চাপ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০. মনস্তত্ত্ব, আচরণ ও ভয়

‘ফিয়ার অব মিসিং আউট’ বলে একটা কথা আছে। অর্থাৎ সুযোগ হারানোর ভয়। প্রায় প্রতিদিনই এখন সোনার দর বাড়ছে। সামনে যে আরও বাড়বে, এটাও সবাই জানেন। এতে অনেকেই সোনা কেনার দিকে ঝুঁকছেন। এই সুযোগ হারাতে চাচ্ছেন না অনেকেই। অর্থাৎ একটা ভয়ই মানুষকে বাজারে টেনে আনছে, যা চাহিদা ও দামের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে।

আবার বিনিয়োগ হিসেবেও ক্রেতাদের বড় অংশ সোনা কিনে রাখছেন। এখানে কেবল অর্থনীতির সূচক নয়; বরং মানুষের মনস্তত্ত্ব, ভয়, নিরাপত্তাবোধ ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা—সবই কাজ করছে।

বিশ্বের প্রধান প্রধান বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ও বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত সোনার দাম বাড়তে থাকবে। সুইস ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ইউবিএসের মতে, ২০২৫ সালের শেষে সোনার দাম হবে ৪ হাজার ২০০ ডলার, ২০২৬ সালেও একই স্তরে থাকবে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা ফেডের সুদ হার কমানো, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সোনা কেনা অব্যাহত থাকা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির দুর্বল অবস্থা সোনার পক্ষে কাজ করছে।

গোল্ডম্যান স্যাকস আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছে, ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে সোনার দাম পৌঁছাবে প্রতি আউন্স ৫ হাজার ডলারে। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রেকর্ড ক্রয় এবং ইটিএফ বিনিয়োগের উল্লম্ফনই এই বৃদ্ধির মূল কারণ।

রয়টার্সের প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, ব্যাংক অব আমেরিকা গ্লোবাল রিসার্চ ১৩ অক্টোবর জানিয়েছে তাদের নতুন পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৬ সালে সোনার দাম প্রতি আউন্সে ৫ হাজার ডলার পর্যন্ত যেতে পারে, আর গড় দাম হতে পারে প্রায় ৪ হাজার ৪০০ ডলার। ব্যাংক অব আমেরিকা বলেছে, অবশ্য স্বল্প মেয়াদে দাম কিছুটা কমার ঝুঁকি থাকলেও, ২০২৬ সালের দিকে আবার দাম বাড়ার সম্ভাবনা বেশি। তাদের ভাষায়, ‘২০২৬ সালের দিকে যদি বিনিয়োগ চাহিদা এ বছরের মতো প্রায় ১৪ শতাংশ বেড়ে যায়, তাহলে সোনার দাম প্রতি আউন্সে ৫ হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে।’

এ ক্ষেত্রে পরামর্শ হচ্ছে, সর্বশেষ খবরের প্রতি নজর রাখা। সোনার বাজার মূলত খবরনির্ভর। ফেডের সুদের হার, ট্রাম্পের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, চীন-মার্কিন বাণিজ্যযুদ্ধ এবং বিশ্বব্যাপী সংঘাত—এই চারটি বিষয়ই দামের গতিপথ নির্ধারণ করে। সুতরাং উল্টোটাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ দাম কমতে পারে। যদি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি হঠাৎ স্থিতিশীল হয়, ডলার সূচক ১০৫ ছাড়িয়ে যায় বা ফেড হঠাৎ সুদ বাড়ায়, তাহলে সোনার দাম ১৫ থেকে ২০ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে।

ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল ১৩ অক্টোবর এক বিশ্লেষণ প্রকাশ করে বলেছে, সোনার দাম প্রতি আউন্সে ৪ হাজার ডলারে পৌঁছে এক নতুন স্তর পরীক্ষা করছে। দামের এই স্তরটি টিকবে নাকি এখান থেকেই দাম আবার নিচে নামবে, তা নির্ভর করবে বাজারের পরবর্তী আচরণের ওপর। তবে স্বল্প মেয়াদে সোনা কয়েকটি কৌশলগত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে।

বিনিয়োগকারীরা এখন যেসব ঝুঁকি লক্ষ করছেন, তার মধ্যে রয়েছে—

১. বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক পোর্টফোলিওতে সোনার পরিমাণ নির্ধারিত সীমায় পৌঁছে গেছে, ফলে অনেকে মুনাফা তুলে নিতে বা ভারসাম্য আনতে বিক্রি করতে পারে।

২. প্রযুক্তিগত সূচক ইঙ্গিত দিচ্ছে বাজার এখন অতিরিক্ত কেনা অবস্থায় আছে, তাই কিছু স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগকারী উল্টো অবস্থান নিতে পারেন।

৩. ঋণপ্রবাহ কমে গেলে বা সংকোচন ঘটলে অনেক বিনিয়োগকারী নগদ টাকার সন্ধানে সোনার মতো উচ্চমূল্যের সম্পদ বিক্রি করতে পারেন।

৪. ডলারের অস্বাভাবিক শক্তি ফিরে এলে সেটিও সোনার জন্য চাপের কারণ হতে পারে।

৫. সোনার দামের হঠাৎ উত্থান সাধারণ ক্রেতার চাহিদা কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে, বিশেষ করে উৎসবের মৌসুমে।

৬. যদি ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা কমে যায়, তাহলে কিছু মূলধন ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদে চলে যেতে পারে।

তারপরও গোল্ড কাউন্সিলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘ মেয়াদে সোনার ভিত্তি এখনো দৃঢ়। এর কারণ হলো, বিনিয়োগকারীরা এখন অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সোনার বাজারে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বাড়ছে। কারণ, এখন অল্প খরচে ইটিএফের মাধ্যমে সোনায় বিনিয়োগ করা যায়। চীন ও ভারতের নেওয়া নতুন নীতিতে সোনার আমদানি ও লেনদেন উন্মুক্ত হওয়ায় ব্যাংক ও তহবিলগুলো সরাসরি সোনায় বিনিয়োগ করছে। ফলে সোনা এখন শুধু নিরাপদ সম্পদ নয়, বৈশ্বিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

তা ছাড়া মার্কিন ডলারের দুর্বলতা, নীতিগত অনিশ্চয়তা এবং ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা দীর্ঘ মেয়াদে সোনার চাহিদা টিকিয়ে রাখবে। অর্থনীতি যদি দুর্বল থাকে, বিশেষত মূল্যস্ফীতি ও শ্রমবাজারের চাপ বাড়ে, তাহলে মন্দার ঝুঁকি সোনাকে আরও মূল্যবান করে তুলবে। তাই সোনার ঊর্ধ্বগতি এখনো শেষ হয়নি। সবশেষে ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল বলেছে, স্বল্পমেয়াদি ওঠানামা থাকলেও, দীর্ঘ মেয়াদে এটি টিকে থাকার মতো দৃঢ় সম্পদ।

তথ্যসূত্র: ওয়ার্ল্ড গোল্ড কাউন্সিল, রয়টার্স, এবিসি নিউজ, সিবিএস নিউজ, মিন্ট, বিজনেস ইনসাইডার, ডয়সে ভেল, আইএমএফ, ফেডারেল রিজার্ভ হিস্ট্রি, সূত্র: প্রথম আলো