বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি বর্তমানে ৬ বিলিয়ন ডলার। এই ঘাটতি কমাতে বাংলাদেশ রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ এগ্রিমেন্ট বা পাল্টা শুল্ক চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রকে গম, সয়াবিন, তুলা, উড়োজাহাজ ক্রয়সহ বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রকে এসব প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর এখন জাপানসহ অন্যান্য দেশও একই ধরনের সুবিধা নিতে আগ্রহী। সর্বশেষ, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলো বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যে সমতা আনতে সচেষ্ট হয়েছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের মতো সমরূপ বাণিজ্য ছাড় চাচ্ছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগে ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে ইইউর বাংলাদেশ ডেলিগেশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে দরকষাকষির টেবিলে আনার জন্য চিঠি পাঠিয়েছে।

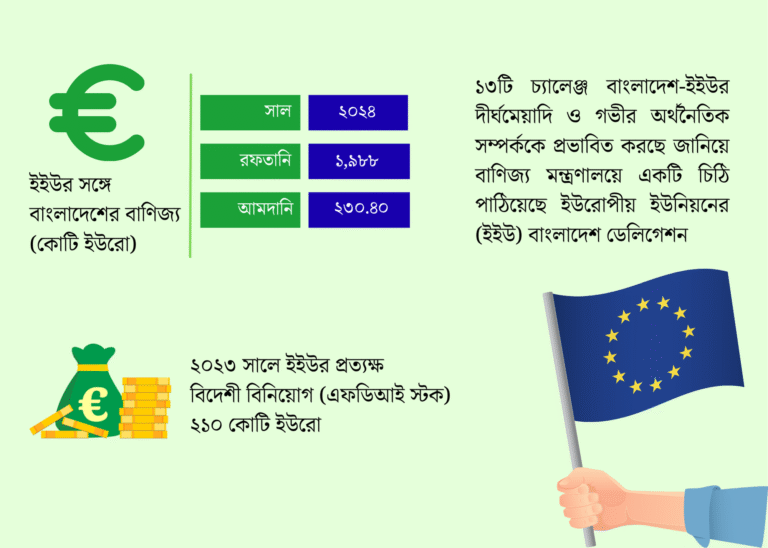

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশে ইইউ ডেলিগেশন সূত্রে জানা গেছে, গত সেপ্টেম্বরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ইইউ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের কার্যালয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে বাংলাদেশ-ইইউ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্কের চ্যালেঞ্জগুলোর তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে নন-ট্যারিফ, নিয়ন্ত্রক ও অন্যান্য বাধাসহ মোট ১৩টি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি ও গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত সপ্তাহে চিঠির বিষয়বস্তু নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। চ্যালেঞ্জ উত্তরণের জন্য বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সেগুলো লিখিত নির্দেশনা আকারে অংশীজনদের জানানো হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন আগে বাণিজ্য ঘাটতি ও প্রতিবন্ধকতার বিষয় দেখিয়ে বাংলাদেশকে দরকষাকষির টেবিলে বসিয়েছিল। সেই আলোচনার আদলেই ইইউর পক্ষ থেকেও কিছু উদ্বেগ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারকে সেগুলো বিবেচনায় নিতে বলা হয়েছে।

ইইউ-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরকার ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ চুক্তির আওতায় বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এখন অন্যান্য বড় বাণিজ্য অংশীদারও তাদের উদ্বেগ উত্থাপন করতে শুরু করেছে। ইইউর ধারণা, ৬ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ধরনের ছাড় দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ইইউর বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় তিন গুণ বেশি; যা ১৭ বিলিয়ন ইউরো বা ডলারে আরও বেশি। ঘাটতি কমাতে ইইউ এখন বাণিজ্য সুবিধা বা ছাড় প্রত্যাশা করছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ইইউ কর্মকর্তা বলেন, “নন-ট্যারিফ বাধাসহ আরও কিছু চ্যালেঞ্জের তালিকা আমরা সরকারকে দিয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন আগে এই ধরনের বাণিজ্য ঘাটতি বা প্রতিবন্ধকতা দেখিয়ে বাংলাদেশকে দরকষাকষির টেবিলে বসিয়েছিল। সেই আলোচনার আদলেই আমরা কিছু উদ্বেগ জানিয়েছি। এগুলো বিবেচনায় নিলে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে।” তিনি আরও বলেন, “চিঠিতে উল্লেখিত উদ্বেগগুলো বিবেচনায় নিলে ইইউ ধরে নেবে যে বাংলাদেশ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করতে প্রস্তুতি শুরু করেছে এবং বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশ যদি চ্যালেঞ্জগুলো সমাধানের পথে অগ্রসর হয়, তা এফটিএর জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করবে।”

জানা গেছে, ইইউ আগামী বছরের শেষের দিকে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বিজনেস ফোরাম আয়োজনের পরিকল্পনা করছে। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক শক্তিশালী করতে সেই ফোরামে বেসরকারি খাতকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে সময় সীমিত থাকায় নতুন সরকার এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। সব মিলিয়ে, ইইউর চিঠি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ চুক্তির প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে দেওয়া ইইউ বাংলাদেশ ডেলিগেশনের চিঠিতে ১৩টি চ্যালেঞ্জের মধ্যে ৫০টিরও বেশি বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে। ভিন্ন ভিন্ন খাতে বাংলাদেশে ব্যবসা করতে গিয়ে ইইউর সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো যেসব সমস্যা মোকাবেলা করছে, তা সরকারকে জানানো হয়েছে। বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, ইইউ কোম্পানিগুলোর সমস্যা বিবেচনায় নিলে দ্বিপক্ষীয় অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও বেশি অর্থবহ হবে।

চিঠির অনুলিপি পাঠানো হয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর। বণিক বার্তাও চিঠির একটি অনুলিপি পেয়ে রয়েছে। ইউর সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত ১৩টি চ্যালেঞ্জের মধ্যে প্রথম পাঁচটি অশুল্ক বাধা-বিষয়ক। পরবর্তী আটটি নিয়ন্ত্রক, নীতিগত বা অন্যান্য সমস্যা হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

চিঠিতে প্রথম চ্যালেঞ্জ হিসেবে সেবা ও বিনিয়োগ খাতে বিদেশী মালিকানাধীন লজিস্টিক কোম্পানিগুলোর লাইসেন্স নবায়নের জটিলতাকে বড় বাধা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৯ সালের ফ্ল্যাগ ভেসেল প্রটেকশন অ্যাক্ট এবং ২০২৩ সালের সংশ্লিষ্ট বিধিমালা বিদেশী জাহাজ পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে। কাস্টম হাউজ, সিএফএস/আইসিডি, কিউসি ও বন্ডেড গুদামে বিদেশী সংস্থার প্রবেশে বিধিনিষেধও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। তাছাড়া নমুনা আমদানির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সীমা থাকায় অনেক ইউরোপীয় কোম্পানি নতুন পণ্য বাজারজাত করার আগে প্রাথমিক পরীক্ষায় সমস্যায় পড়ছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানিয়েছে, বাংলাদেশে কাস্টমস ও বাণিজ্য সহায়তায় নানা জটিলতা রয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, পণ্যের ভুল মূল্যায়ন ও শ্রেণীবিন্যাস, যানবাহন ও বিপজ্জনক পণ্যের ভুল শ্রেণীবিন্যাস, স্মার্ট কার্ডের অতিমূল্যায়ন এবং এইচএস কোডের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার রফতানিকারকদের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। এছাড়া অস্থায়ী আমদানি ও পুনরায় রফতানির প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত জটিলতা এবং আমদানির ঘোষণাপত্র প্রক্রিয়ায় অদক্ষতা ইইউর উদ্বেগের কারণ।

কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সে দীর্ঘসূত্রতা, জটিল আমদানি নিবন্ধন ব্যবস্থা, বিল অব এন্ট্রিতে মূল্য সমন্বয়ের সমস্যা এবং দুর্বল তথ্যপ্রযুক্তি সংযোগের কারণে ঘুস ও অনানুষ্ঠানিক খরচ বেড়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ নোঙরে দীর্ঘ বিলম্বও রফতানিকারকদের জন্য বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া রেলের আইসিডিতে বিলম্ব, বিনামূল্যে সংরক্ষণের সীমিত সুবিধা, বন্দর কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত ক্ষমতা, বেসরকারি অপারেটরের সীমিত ভূমিকা এবং অনানুষ্ঠানিক খরচ ইউরোপীয় আমদানিকারকদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে।

সরকারি ক্রয় বা গভর্নমেন্ট প্রোকিউরমেন্টেও সমস্যা রয়েছে। ইইউ জানিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপে প্রচলিত সিই মার্কিংয়ের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এফডিএ সনদ চাওয়া হয়, যা অপ্রয়োজনীয় ও ব্যয়বহুল। দরপত্র প্রক্রিয়ায় অনানুষ্ঠানিক খরচ, টেন্ডারে স্থানীয় এজেন্ট বাধ্যতামূলক করা, জালিয়াতির ঝুঁকি এবং লেটার অব ক্রেডিট বা ঋণপত্র নিষ্পত্তিতে বিলম্ব—এসব সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও ন্যায্য প্রতিযোগিতাকে ব্যাহত করছে।

কৃষি, খাদ্য ও দুগ্ধজাত পণ্য আমদানিতেও জটিলতা রয়েছে। দুধের গুঁড়ায় চর্বির পরিমাণসংক্রান্ত মানদণ্ডের অসামঞ্জস্য, গুঁড়া দুধে বৈষম্যমূলক আমদানি শুল্ক এবং খাদ্য আমদানির জন্য জটিল ও অসমন্বিত প্রযুক্তিগত মানদণ্ড এসব খাতকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া খাদ্যপণ্যের পরীক্ষার প্রতিবেদন স্বীকৃত না হওয়া এবং কিছু খাদ্যে বিকিরণ পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা আমদানি প্রক্রিয়াকে আরও ধীর করছে।

- পঞ্চম চ্যালেঞ্জ: ওষুধ শিল্পে নতুন পণ্য নিবন্ধনের দীর্ঘসূত্রতা ও জটিল প্রক্রিয়া। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো দ্বিতীয় ব্র্যান্ড নিবন্ধনের ক্ষেত্রেও বাধার মুখোমুখি হচ্ছে। উদ্ভাবনী (ওরিজিনেটর বায়োলজিক) ওষুধ আমদানিতে প্রশাসনিক অনুমোদন না দেয়ায় এবং আন্তর্জাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল আচরণবিধি অনুসরণ না করায় কোম্পানিগুলোর আস্থা কমেছে।

- ষষ্ঠ চ্যালেঞ্জ: এভিয়েশন খাতে এয়ারবাস ও বোয়িং ক্রয়ের স্বচ্ছতা ও ন্যায্য মূল্যায়নের অভাব।

- সপ্তম চ্যালেঞ্জ: আমদানি পর্যায়ে অতিরিক্ত ন্যূনতম আয়কর, ফেরতযোগ্য নয় এমন অগ্রিম আয়কর (এআইটি), উচ্চ ভ্যাটের দাবি এবং মানসম্মত আমদানিতে উচ্চ কর আরোপ, যা বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করছে।

- অষ্টম চ্যালেঞ্জ: মেধাস্বত্ব অধিকার ও জালিয়াতি। বাংলাদেশে মেধাস্বত্ব সুরক্ষা দুর্বল, নকল পণ্য বিস্তার রফতানি বাজারে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে। বীজের মেধাস্বত্বেও কার্যকর কাঠামো নেই। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিষেধাজ্ঞা বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

- নবম চ্যালেঞ্জ: রেমিট্যান্স ও মুনাফা প্রত্যাবাসন। শাখা অফিসের মুনাফা প্রত্যাবাসনে বাধা, লভ্যাংশ বা লাইসেন্স ফি রেমিট্যান্সে বিধিনিষেধ। বিদেশী সেবা প্রদানে উচ্চ কর আরোপ এবং এলসি অর্থপ্রদানে জটিলতা বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে।

- দশম চ্যালেঞ্জ: কর ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারিতা ও অস্বচ্ছতা, যা বিনিয়োগকারীদের আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে ফেলে।

- একাদশ চ্যালেঞ্জ: দ্বৈত কর। দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি (ডিটিএএ) সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সেবা ফিতে কর আরোপ, রয়্যালটিতে দ্বিগুণ কর এবং ‘প্রযুক্তি সেবার ফি’ ধারার অনুপস্থিতি ইইউ কোম্পানিগুলোর জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে।

- দ্বাদশ চ্যালেঞ্জ: ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া। ইউরোপীয় নাগরিকদের জন্য প্রক্রিয়াগুলো ধীর ও জটিল। অস্বচ্ছ প্রশাসনিক পরিবেশ, রাজনৈতিক প্রভাব, দীর্ঘ অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং বার্ষিক ভিসা নবায়নের বাধ্যবাধকতা বিনিয়োগ কার্যক্রমে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

- ত্রয়োদশ চ্যালেঞ্জ হিসেবে ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীরা বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তি কাঠামোর অভাব রয়েছে। ব্যবসায়িক বিরোধ দ্রুত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে সমাধান না হওয়ায় অনেক ইউরোপীয় কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, দুই বছর ধরে বাংলাদেশ ও ইইউর মধ্যে একটি এগ্রিমেন্ট অন কমপ্রিহেনসিভ পার্টনারশিপ অ্যান্ড কো-অপারেশন (পিসিএ) নিয়ে আলোচনা চলছে। দরকষাকষি প্রায় শেষের দিকে। চুক্তিটি মূলত বাংলাদেশ ও ইইউর মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের আইনি কাঠামো নিয়ে। এতে কোনো সুনির্দিষ্ট বাজার প্রবেশাধিকার নেই। বিভিন্ন খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনার বিষয়। চলতি মাসে পিসিএ নেগোসিয়েশনের পরবর্তী ধাপ সম্পন্ন হতে পারে, যা এখনও চূড়ান্ত নয়। বাংলাদেশ ইইউর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করার জন্যও প্রস্তুতি শুরু করেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান বলেন, “ইউর পক্ষ থেকে ১৩টি পয়েন্টে নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার এবং রেগুলেটরি ও অন্যান্য বিষয় জানানো হয়েছে। এর মধ্যে সবগুলো নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ার নয়। উদাহরণস্বরূপ, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ থেকে পণ্য খালাসে বিলম্ব—এটি প্রক্রিয়াগত বিষয়, নন-ট্যারিফ হিসেবে ডিফাইন করা যায় না। এ ধরনের প্রক্রিয়াগত বিষয় বাদে বাকিগুলো নিয়ে গত সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা শেষ করেছি। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো লিখিত নির্দেশনা আকারে অংশীজনদের জানানো হবে আগামী দুইদিনের মধ্যে।”

যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড় দেয়ার পর অন্যান্য দেশ বা জোটও বাণিজ্যে ছাড়ের আশা করছে—এ বিষয়ে বাণিজ্য সচিব বলেন, “রাজস্ব সংবেদনশীল ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি। অন্যান্য দেশ ছাড় চাইছে ধারণা থেকে। যুক্তরাষ্ট্র যা চেয়েছে আমরা সব দিয়েছি না। নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করেই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। অনেক বিষয়ে ধাপভিত্তিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে, যেমন সময়সীমা ৫ বা ১০ বছর। এই ধরনের সুবিধা অন্যান্য দেশকেও ধাপে ধাপে দেওয়া যাবে। তবে রাজস্ব মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমন কোনো সুবিধা আমরা কখনো দেবো না। যুক্তরাষ্ট্রকে এমন কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি যা অন্য দেশের জন্য রেফারেন্স হতে পারে।”

ইউরোপীয় কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শেষে বাংলাদেশ-ইইউর বাণিজ্যের আকার দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২১৮ কোটি ইউরোতে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ইইউতে রফতানি করেছে ১ হাজার ৯৮৮ কোটি ইউরোর। ইইউ থেকে বাংলাদেশ আমদানি করেছে ২৩০ কোটি ইউরোর। এর ফলে বাংলাদেশের সঙ্গে ইইউর মোট বাণিজ্য ঘাটতি ১ হাজার ৭৫৭ কোটি ইউরোর বেশি। ২০২৩ সালের শেষে বাংলাদেশে ইইউ সদস্যদেশগুলোর প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (এফডিআই স্টক) স্থিতি ২.১ বিলিয়ন ইউরো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সুবর্ণ বড়ুয়া বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রকে বহুমুখী বাণিজ্য সুবিধা দেয়ার বিপরীতে ইইউর আহ্বান অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইইউ বাংলাদেশের বৃহত্তর রফতানি বাজার। এলডিসি উত্তরণের পর বাংলাদেশ এখন বৈশ্বিক বাজারে, বিশেষ করে ইইউতে নতুন বাণিজ্য শর্তাবলির মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন এলডিসি উত্তরণ-পরবর্তী ইইউ বাংলাদেশকে ইবিএ স্কিম সুবিধা আর দেবে না। তাই ইইউর চাপে বাংলাদেশকে কিছু ছাড় দিতে হতে পারে।

তবে আমাদের লক্ষ্য হবে একটি আধুনিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও ভবিষ্যৎমুখী বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি, যা উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক। প্রদত্ত ছাড়ের বিপরীতে জিএসপি প্লাসের মতো সুবিধা আদায় করা বা ইইউর সঙ্গে নতুন ফ্রি বা প্রেফারেনশিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট করা সম্ভব। এজন্য আলোচনার টেবিলে বসে যৌথভাবে ন্যায্য কাঠামো নির্ধারণ করা সবচেয়ে গঠনমূলক পদক্ষেপ।”