বিশ্বের বহু দেশে একসময় বাবা-মা ছেলেসন্তানের প্রতি গভীর ঝোঁক দেখাতেন। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে ছেলেসন্তানকে পরিবারের উত্তরাধিকারী এবং পরিচয়ের ধারক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তবে গত কয়েক দশকে এই প্রবণতা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ছেলেসন্তানের প্রতি পক্ষপাত কমেছে, আর ধনী দেশগুলোতে মেয়েসন্তানের প্রতি আগ্রহ দৃশ্যমানভাবে বাড়ছে। এই পরিবর্তন মানব ইতিহাসে এক নতুন ধারা তৈরি করছে, যেখানে ছেলেসন্তানকে ‘দায়’ হিসেবে দেখা হয়, আর মেয়েসন্তানকে ‘আশীর্বাদ’ হিসেবে।

একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়া যায়। সেখানে এক দম্পতি তাদের অনাগত সন্তানের লিঙ্গ জানার জন্য একটি ‘জেন্ডার রিভিল পার্টি’ আয়োজন করেছিলেন। ভিডিওতে তারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, “ছেলে হবে!” কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হবু মা আবেগে ভেঙে পড়েন এবং কান্নায় সঙ্গীকে আঁকড়ে ধরেন। সঙ্গী তাকে সান্ত্বনা দেন- বলেন, একদিন তাদের মেয়েও আসবেই। এই দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় এবং এক নতুন ধারা তৈরি করে—‘জেন্ডার ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট’ ভিডিও। এমন ভিডিও দ্রুত মিলিয়ন ভিউ পার হয়, যেখানে অসংখ্য হবু মায়ের হতাশা প্রকাশ পায়।

‘জেন্ডার রিভিল’ পার্টি এখন অনেক দেশে বেশ জমকালো আয়োজনের অংশ হয়ে উঠেছে। কনফেটি কামান, ধোঁয়ার বোমা এবং আকর্ষণীয় হ্যাশট্যাগ যেমন #boyorgirl বা #TractorsOrTiaras ব্যবহার করে অনাগত শিশুর লিঙ্গ প্রকাশ করা হয়। তবে এই উৎসবে সন্তানের লিঙ্গ ছেলে হলে হবু মায়ের হতাশা এবং অতিথিদের সহানুভূতির দৃশ্যও দেখা যায়।

একসময় বিশ্বজুড়ে ছেলেসন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের পক্ষপাত প্রবল ছিল। অনেক সংস্কৃতিতে ছেলেসন্তান পরিবারের নাম এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হতো। এমনকি অনেক পরিবার কন্যাসন্তান গর্ভেই নষ্ট করত, যাতে ছেলেসন্তানের সংখ্যা বাড়ানো যায়। এর ফলে চীন, ভারত এবং অন্যান্য দেশগুলোতে মেয়ের তুলনায় ছেলেসন্তান সংখ্যায় অনেক বেশি হয়েছিল। তবে গত কয়েক বছরে এই প্রথা অনেকাংশে কমে এসেছে।

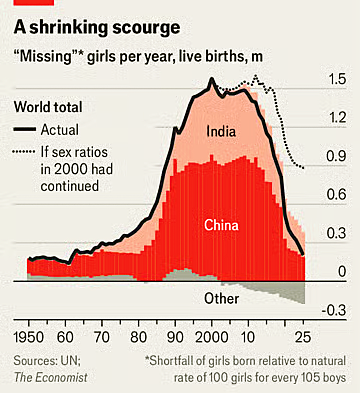

স্বাভাবিকভাবে প্রতি ১০০টি মেয়েশিশুর বিপরীতে ১০৫টি ছেলেশিশু জন্মায়। এটি প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য। তবে এই হার সময়ে সময়ে ওঠানামা করে। উদাহরণস্বরূপ, যুদ্ধের পর ছেলেসন্তানের জন্মের হার হঠাৎ বেড়ে যায়। ১৯৮০-এর দশকের আগে আলট্রাসাউন্ড প্রযুক্তি থাকায় বাবা-মা সন্তানের লিঙ্গ আগে থেকে জানার সুযোগ পাননি। ফলে পরিবার বড় হওয়া পর্যন্ত ছেলেসন্তানের সংখ্যা বাড়ানো হত এবং শেষে ছেলেমেয়ে মিলিয়ে ভারসাম্য বজায় থাকত।

কিন্তু গত কয়েক দশকে পরিবারগুলো ছোট হতে থাকায় বাবা-মা আর নিশ্চিত থাকতে পারছেন না যে তাদের অন্তত একটি ছেলেসন্তান হবে। আলট্রাসাউন্ড প্রযুক্তি এই পরিস্থিতিতে বাছাইয়ের সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে গণহারে কন্যাসন্তানের গর্ভপাত ঘটেছে। দি ইকোনমিস্ট-এর হিসাব অনুযায়ী, ১৯৮০ সালের পর থেকে স্বাভাবিকভাবে যে পরিমাণ কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়ার কথা ছিল, তার তুলনায় প্রায় ৫ কোটি কম মেয়েসন্তান জন্ম নিয়েছে। ২০০০ সালে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি দেখা যায়, সেই বছর স্বাভাবিক অনুপাতে ১৭ লাখ বেশি ছেলে জন্ম নেয়। ২০১৫ সালেও অতিরিক্ত ছেলেসন্তানের সংখ্যা ১০ লাখের বেশি ছিল।

তবে সাম্প্রতিক সময়ের প্রবণতা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। দি ইকোনমিস্টের হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরে অতিরিক্ত ছেলেসন্তানের সংখ্যা কমে প্রায় ২ লাখে নেমে এসেছে। এর ফলে ২০০১ সাল থেকে প্রায় ৭০ লাখ কন্যাসন্তান নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। বিশ্বজুড়ে ছেলেসন্তানের প্রতি পক্ষপাত এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে এবং ‘হারিয়ে যাওয়া’ মেয়েদের সংখ্যা কমছে।

যেসব দেশে একসময় পুত্রসন্তানের প্রতি পক্ষপাত সর্বাধিক ছিল, সেখানে লিঙ্গ অনুপাত ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ১৯৯০ সালে প্রতি ১০০ মেয়েসন্তানের বিপরীতে ১১৬টি ছেলেসন্তান জন্ম নিয়েছিল। বড় পরিবারগুলোর ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা আরও প্রকট। তৃতীয় সন্তানদের মধ্যে প্রতি ১০০ মেয়ের বিপরীতে ছেলের সংখ্যা ছিল ২০০ এরও বেশি। চতুর্থ সন্তানের ক্ষেত্রে ১০০ মেয়ের বিপরীতে ছেলের সংখ্যা প্রায় ২৫০ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ায় ছেলে-মেয়ের জন্মহার প্রায় সমান।

চীন ও ভারতেও ছেলেসন্তানের প্রতি পক্ষপাত দ্রুত কমেছে। চীনে ২০০০-এর দশকে প্রতি ১০০ মেয়েসন্তানের বিপরীতে সর্বোচ্চ ১১৭ ছেলেসন্তান জন্ম নিত, যা ২০২৩ সালে ১১১-এ নেমে এসেছে। ভারতে ২০১০ সালে লিঙ্গ অনুপাত ছিল ১০৯, ২০২৩ সালে কমে তা হয়েছে ১০৭।

বিভিন্ন জরিপও এই পরিবর্তনের প্রমাণ দেয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনেক পরিবার এখন ছেলে-মেয়ে সন্তানের সংখ্যা প্রায় সমানভাবে চায়। বাংলাদেশে এমন প্রবণতা স্পষ্ট দেখা যায়। যেখানে এক বা দুই সন্তান আছে, বাবা-মা প্রথম সন্তানের লিঙ্গ অনুযায়ী পরবর্তী সন্তানের জন্য পছন্দ দেখান। সাব-সাহারান আফ্রিকাতেও অনুরূপ ভারসাম্য প্রাধান্য পাচ্ছে।

দীর্ঘমেয়াদে এই পরিবর্তন সমাজে লিঙ্গ ভারসাম্যহীনতা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলো কমাতে পারে। অতিরিক্ত পুরুষের কারণে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দিত—যেমন অপরাধ বৃদ্ধি বা কনের বিদেশে পাচার—সেগুলো ধীরে ধীরে কমে আসতে পারে। তবে অতীতের পক্ষপাতের প্রভাব পুরোপুরি বিলীন হতে আরও কয়েক দশক লাগবে।

উন্নত দেশগুলোতে মেয়েসন্তানের প্রতি পক্ষপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার ১৯৮৫–২০০৩ সালের মধ্যে যেসব পরিবারে প্রথম সন্তান ছেলে, তারা পরবর্তী সন্তান নেওয়ার সম্ভাবনা বেশি মনে করতেন। এখন সেই সংখ্যা কমে গেছে, এবং প্রায় অর্ধেক পরিবার মেয়েসন্তান চান। জাপানেও মেয়েসন্তানের প্রতি পক্ষপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮২ সালে এক সন্তানের ক্ষেত্রে ৪৮.৫ শতাংশ মা-মাও মেয়েসন্তান চেয়েছিলেন, যা ২০০২ সালে ৭৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে। দুই বা তিন সন্তানের ক্ষেত্রে মেয়েসন্তানের প্রাধান্য আরও স্পষ্ট।

ক্যারিবীয় এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার কিছু অঞ্চলেও জন্মের সময় মেয়েদের প্রতি পক্ষপাত দেখা যাচ্ছে। সেখানে প্রতি ১০০ মীশিশুর বিপরীতে ১০০–১০১টি ছেলেশিশু জন্মে। স্থানীয় সামাজিক কাঠামো, যেমন বিয়ের প্রথা এবং পণ, মেয়েসন্তানের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে পারে। তবে অধিকাংশ দেশে এই পক্ষপাত জন্মের লিঙ্গ অনুপাতের উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলে না।

হলিউডের #MeToo আন্দোলন এবং নারী-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সচেতনতার ফলে মেয়েদের প্রতি পক্ষপাত আরও স্পষ্ট হয়েছে। সমীক্ষা ও গবেষণায় দেখা যায়, ধনী দেশগুলোতে বাবা-মা মেয়েসন্তান বেছে নেওয়ার জন্য ফার্টিলিটি চিকিৎসা বা দত্তক গ্রহণের দিকে ঝুঁকছেন। যুক্তরাষ্ট্রের এক আইভিএফ ক্লিনিকায় ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত খরচ করে দম্পতিরা মেয়েসন্তান বেছে নিচ্ছেন। দত্তক গ্রহণেও একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মেয়েসন্তানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং ছেলেসন্তানের প্রতি আগ্রহ কমার পেছনে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকতে পারে। গবেষকরা দেখেছেন, মেয়েদের বড় করা তুলনামূলকভাবে সহজ এবং তারা বাবা-মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ছেলেদের চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল।

একই সঙ্গে ছেলেদের সামাজিক সমস্যা—যেমন অপরাধ প্রবণতা, শিক্ষার মধ্যে পিছিয়ে থাকা, আত্মহত্যার হার বেশি—উন্নত সমাজগুলোতে বাবা-মায়ের মনোভাবকে প্রভাবিত করছে। ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেনের মতো দেশে বাবা-মা অন্তত একটি মেয়ে থাকা বেশি জরুরি মনে করেন, কারণ বৃদ্ধ বয়সে মেয়েরা বাবা-মায়ের যত্নে ছেলেদের চেয়ে বেশি আগ্রহী।

সব মিলিয়ে বিশ্বে সন্তানের প্রতি লিঙ্গপ্রীতি এবং সন্তান নেওয়ার প্রক্রিয়ার ধারা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশে ছেলেসন্তানের প্রতি পক্ষপাত কমছে, ধনী দেশে মেয়েসন্তানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি ভবিষ্যতে সামাজিক ভারসাম্য, লিঙ্গ নীতি এবং পরিবারিক কাঠামোর ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে।