হেনরি কিসিঞ্জার—এক নাম, যিনি একইসাথে প্রশংসিত ও তীব্র সমালোচিত। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি এমন সব কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যা বিশ্ব রাজনীতির মানচিত্র পাল্টে দিয়েছে। আবার একই সময়ে তাঁর ভূমিকা নানা যুদ্ধ, অভ্যুত্থান ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে গভীর বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

২০২৩ সালে শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের পর একই বছরের নভেম্বর মাসে কানেক্টিকাটে নিজ বাড়িতে মৃত্যুবরণ করেন কিসিঞ্জার।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির অনুসারে, তাঁর মৃত্যুতে যেমন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সাফল্যের দীর্ঘ তালিকা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তেমনি পুনরায় উত্থাপিত হয়েছে তাঁর সমালোচনার ইতিহাসও।

নাৎসি নিপীড়ন থেকে আমেরিকা যাত্রা-

১৯২৩ সালের ২৭ মে জার্মানির বাভারিয়ায় ইহুদি পরিবারে জন্ম নেন হাইনজ আলফ্রেড কিসিঞ্জার। শৈশবেই তিনি নাৎসি শাসনের ভয়াবহ নিপীড়ন প্রত্যক্ষ করেন। অবশেষে পরিবার নিয়ে ১৯৩৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। নিউইয়র্কে নতুন জীবন শুরু করলেও, শৈশবের আতঙ্ক তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আমৃত্যু প্রভাবিত করে।

কৈশোরে ছিলেন লাজুক স্বভাবের, তবে ফুটবলের প্রতি ছিল প্রবল অনুরাগ। তিনি দিনে একটি শেভিং ব্রাশ কোম্পানিতে কাজ করতেন এবং রাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতেন। শুরুতে হিসাববিজ্ঞান পড়ার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পদাতিক বাহিনীতে নিয়োগ পেলেও ভাষাজ্ঞান ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার কারণে তাঁকে সামরিক গোয়েন্দা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা-

যুদ্ধের শেষদিকে কিসিঞ্জার ‘ব্যাটল অব দ্য বালজ’-এর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। জার্মান বাহিনী মিত্রশক্তিকে হটানোর চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে জার্মানির একটি শহর দখলের পর প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে, যদিও তখনো তিনি নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন।

যুদ্ধ শেষে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি মার্কিন কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স টিমের নেতৃত্ব দেন। তাঁর কাজ ছিল হিটলারের কুখ্যাত গেস্তাপো বাহিনীর সদস্যদের খুঁজে বের করা ও আটক করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে প্রায় সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁর বাস্তববাদী কূটনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তি হয়ে ওঠে।

একাডেমিক জীবন ও পারমাণবিক যুদ্ধ তত্ত্ব-

যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে কিসিঞ্জার ভর্তি হন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে। ধীরে ধীরে একাডেমিক দুনিয়ায় নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত তাঁর বই Nuclear Weapons and Foreign Policy সাড়া ফেলে। বইটিতে তিনি উল্লেখ করেন, সীমিত আকারে পারমাণবিক যুদ্ধ সম্ভব এবং তা জয় করাও সম্ভব। তিনি ক্ষুদ্রাকৃতির ক্ষেপণাস্ত্রের কৌশলগত ব্যবহারকে যৌক্তিক বলে দাবি করেন।

বইটি তাঁকে জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত করে তোলে। এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রা। তবে এই ‘সীমিত পারমাণবিক যুদ্ধ’ তত্ত্ব এখনো বিতর্কিত।

নিক্সনের পরামর্শক হয়ে ওঠা-

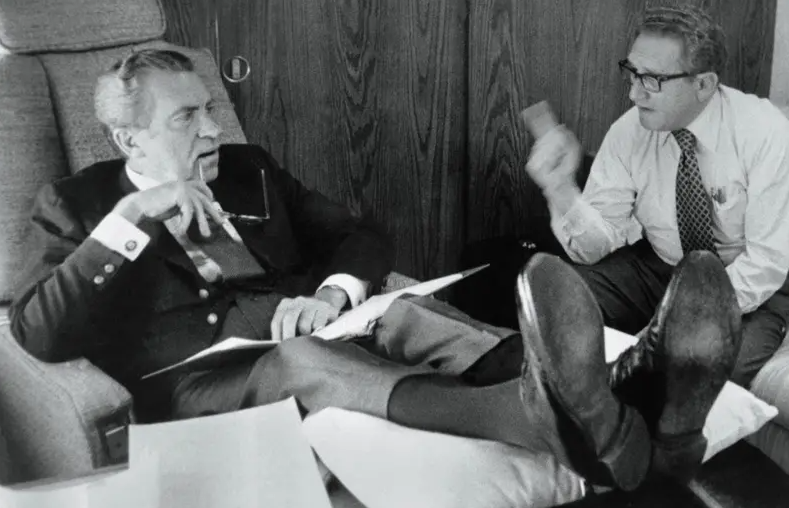

প্রথমে নিউইয়র্কের গভর্নর নেলসন রকফেলারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন তিনি। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে রিচার্ড নিক্সন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে কিসিঞ্জার হন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

নিক্সনের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল জটিল। একদিকে প্রেসিডেন্ট আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণে তাঁর উপর নির্ভর করতেন, অন্যদিকে তখনকার আমেরিকায় ইহুদিদের প্রতি সন্দেহও ছিল প্রবল। স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ সময়েই তাঁরা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের সাথে সম্পর্ক-

কিসিঞ্জারের কূটনৈতিক সাফল্যের অন্যতম উদাহরণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে উত্তেজনা হ্রাস এবং চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন। ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের চীন সফর সম্ভব হয়েছিল তাঁর উদ্যোগেই। মাও সে তুং ও চৌ এন লাই-এর সাথে সরাসরি বৈঠক হয়, যা ২৩ বছরের বৈরিতা শেষ করে নতুন অধ্যায় সূচনা করে।

একই সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস নিয়ে আলোচনাও শুরু হয়। ফলে বিশ্ব রাজনীতিতে এক ধরনের ভারসাম্য সৃষ্টি হয়।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ ও কম্বোডিয়া হামলা-

তবে কিসিঞ্জারের সবচেয়ে বিতর্কিত অধ্যায় ভিয়েতনাম যুদ্ধ। তিনি মনে করতেন, সামরিক বিজয় অর্থহীন, রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী শান্তি অসম্ভব। তাই উত্তর ভিয়েতনামের সাথে আলোচনা শুরু করেন।

কিন্তু একই সময়ে তিনি কম্বোডিয়ায় গোপন বোমা হামলায় সম্মতি দেন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘গোপন যুদ্ধ’ নামে কুখ্যাত। এতে কমপক্ষে ৫০ হাজার বেসামরিক মানুষ নিহত হন এবং দেশটিতে গৃহযুদ্ধ ও পল পটের নৃশংস শাসনের পথ সুগম হয়।

অবশেষে প্যারিস শান্তি চুক্তির মাধ্যমে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ঘটে। এই চুক্তির জন্য কিসিঞ্জার ও উত্তর ভিয়েতনামের লি ডাক থো যৌথভাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। তবে অনেকে এই পুরস্কারকে ব্যঙ্গ করে গ্রহণ করেছিলেন।

আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিকা-

১৯৭৩ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ চলাকালে কিসিঞ্জারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অস্ত্রবিরতি নিশ্চিত করে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী গোলডা মেইর তাঁকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। তবে পরে জানা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ইহুদিদের অভিবাসনের বিষয়ে তিনি কার্যত কোনো আগ্রহ দেখাননি।

কিসিঞ্জারের একটি মন্তব্য তীব্র সমালোচিত হয়েছিল: “যদি সোভিয়েতরা ইহুদিদের গ্যাস চেম্বারে ঢোকায়, সেটি হয়তো মানবাধিকার ইস্যু, কিন্তু আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির বিষয় নয়।”

লাতিন আমেরিকায় বিতর্কিত ভূমিকা-

চিলিতে ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্ট সালভাদর অ্যালেন্দের সরকার উৎখাতের ঘটনায় কিসিঞ্জারের ভূমিকা বিশেষভাবে আলোচিত। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ বিরোধীদের সহায়তা করেছিল এবং কিসিঞ্জার সেই কমিটির নেতৃত্ব দেন। এর ফলেই অ্যালেন্দে নিহত হন এবং ক্ষমতায় আসেন জেনারেল অগাস্তো পিনোচে। তাঁর শাসনামলে ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটে।

একইভাবে আর্জেন্টিনায় সেনাবাহিনীর “ডার্টি ওয়ার” চলাকালে বিরোধীদের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাতেও তিনি চোখ বুজেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিক্সনের পতন ও পরবর্তী সময়-

ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পর নিক্সন পদত্যাগ করলে কিসিঞ্জার জেরাল্ড ফোর্ড সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন। তিনি রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে চাপ দিয়েছিলেন, তবে আর্জেন্টিনার জান্তা সরকারের সমালোচকদের নিখোঁজ হওয়া উপেক্ষা করার অভিযোগ থেকে রেহাই পাননি।

১৯৭৭ সালে তিনি সরকারি দায়িত্ব ছাড়লেও সমালোচনা তাঁকে অনুসরণ করে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা ছাত্রদের বিক্ষোভে ভেস্তে যায়।

অবসরের পর প্রভাব-

অবসর নিলেও কিসিঞ্জার আমেরিকান রাজনীতির প্রভাবশালী পরামর্শক হিসেবে থেকে যান। জিমি কার্টার ও বিল ক্লিনটনের মধ্যপ্রাচ্য নীতির সমালোচক ছিলেন তিনি। ৯/১১ হামলার পর তদন্ত কমিশনের নেতৃত্ব দিতে বলা হলেও স্বল্প সময়ের মধ্যে সরে দাঁড়ান।

২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ নিয়েও তিনি প্রেসিডেন্ট বুশকে পরামর্শ দেন যে, “সহিংসতার মাধ্যমে জয়ই বের হওয়ার একমাত্র উপায়।” পরবর্তীতে ডোনাল্ড ট্রাম্পকেও পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

শতবর্ষে পৌঁছানোর পর ইউক্রেন ইস্যুতে তাঁর অবস্থান বদলে যায়। প্রথমে ক্রাইমিয়ায় রাশিয়ার দখল মেনে নেওয়ার পরামর্শ দিলেও, পরে ইউক্রেনের ন্যাটোতে যোগদানের পক্ষে মত দেন।

ক্ষমতার প্রতি আকর্ষণ-

কিসিঞ্জারের নিকটতমদের মতে, তিনি ‘ক্ষমতা’কেই জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বলে মনে করতেন। তিনি বলেছিলেন, “যে দেশ পররাষ্ট্রনীতিতে নিখুঁত নৈতিকতা খোঁজে, তারা না পরিপূর্ণতা পায়, না নিরাপত্তা।”

তাঁর জীবন তাই দ্বৈত চরিত্রে ভরপুর। একদিকে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা, অন্যদিকে অভ্যুত্থান, গোপন যুদ্ধ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়।

পরিশেষে, হেনরি কিসিঞ্জারের মৃত্যুতে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক বিতর্কিত অধ্যায়ের অবসান হলো। তিনি ছিলেন এমন এক কূটনীতিক, যিনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থেকে গত শতাব্দীর বড় বড় ঘটনাকে রূপ দিয়েছেন। কেউ তাঁকে শান্তির দূত বলেছেন, কেউ আবার যুদ্ধাপরাধী। তবে এতটুকু সত্য, বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে তাঁর প্রভাব এখনো অমোচনীয়।