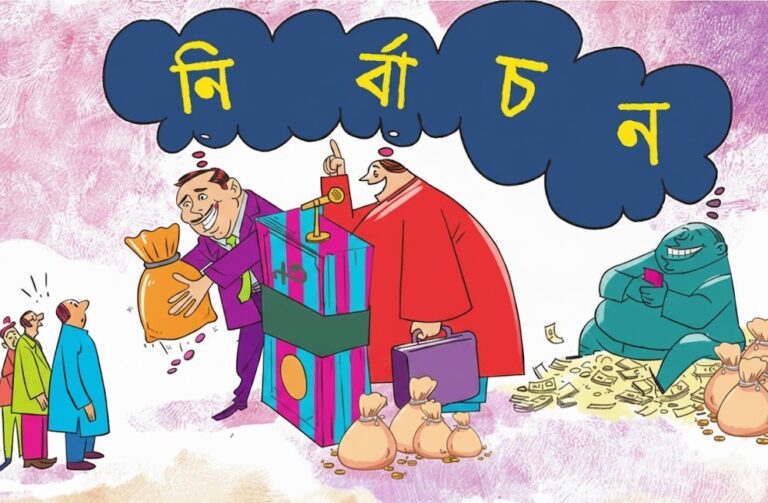

অর্থ ও ক্ষমতার প্রভাব কীভাবে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করছে এবং রাজনীতি ও নির্বাচনকে জনগণের পরিবর্তে ধনীদের খেলায় পরিণত করছে, তা নিয়ে লিখেছেন এস কে তৌফিক হক এবং কে এম নূর-ই-জান্নাত।

প্রাচীন রোমে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০ অব্দে জুলিয়াস সিজার বিপুল অর্থ ব্যয় করে জনসাধারণের জন্য নিয়মিত খেলা, ভোজ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন। ফলে তিনি গভীর ঋণে জড়িয়ে পড়েন। তাই ঋণমুক্তি ও ক্ষমতা লাভের জন্য খ্রিষ্টপূর্ব ৬৩ সালে ৩৭ বছর বয়সে, তিনি ‘পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস’ বা ‘মহাযাজক’ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কথিত আছে, নির্বাচনের দিনে তিনি তাঁর মা অরেলিয়াকে বলেছিলেন, ‘আজ তুমি আমাকে হয় মহাযাজক, নয়তো নির্বাসিত হিসেবে দেখবে।’ পরবর্তী সময়ে ঘুষ ও ভোট কেনার মাধ্যমে তিনি নির্বাচিত হন।

মানব–ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এ একই গল্পের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। রোমের জুলিয়াস সিজার থেকে শুরু করে ভারতের মোগল সাম্রাজ্য, এমনকি এখনকার ব্রাজিল, লেবানন, ভারত, বাংলাদেশসহ অনেক দেশে সেই একই ঘটনা ঘটছে। বিশ্বজুড়ে রাজনীতি এখন আর জনসেবার ক্ষেত্র নয়; বরং একধরনের আর্থিক বিনিয়োগের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। একজন প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারে যত বেশি খরচ করেন, তাঁর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি।

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের নির্বাচনী পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে, নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে দলীয় মনোনয়নপ্রক্রিয়া থেকে। যেকোনো বড় ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন পেতে একজন প্রার্থীকে কয়েক কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে হয়। এটি দলগুলোর জন্য আয়ের উৎস হলেও সৎ, যোগ্য; কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল প্রার্থীদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করছে।

মূলত নির্বাচনের তিন থেকে পাঁচ বছর আগে থেকে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনুদান এবং নির্বাচনের সময় সমাবেশের আয়োজন, পোস্টার, ব্যানার তৈরি এবং নির্বাচনের দিন ভোটার পরিবহন, পোলিং এজেন্টের ব্যবস্থা ও অন্যান্য লজিস্টিক কাজে এ অর্থ ব্যয় হয়।

-

ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, যখনই অর্থ রাজনীতিকে প্রভাবিত করার সুযোগ পেয়েছে, তখনই তা দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা বয়ে এনেছে।

-

রাজনীতি ক্রমে পুঁজিনির্ভর হয়ে উঠছে এবং সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীদের জনপ্রতিনিধি হওয়ার প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে।

-

বাংলাদেশে আইনি ব্যয়সীমা ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। তাই নির্বাচনে কঠোর ব্যয়সীমা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, দেশের যেকোনো নির্বাচনে প্রার্থীদের বিপুল অর্থ ব্যয় এখন জয়ের অন্যতম শর্তে পরিণত হয়েছে। তবে প্রার্থীদের এই বিপুল অর্থের উৎস, তা বৈধ না অবৈধ—এসব বিষয়ে সাধারণ মানুষের জানার কোনো সুযোগ নেই। তাই প্রার্থীদের যোগ্যতা, সততা ও জনসেবা করার মানসিকতা অনেকটা উপেক্ষিত হচ্ছে টাকার কাছে। ফলে রাজনীতি ক্রমে পুঁজিনির্ভর হয়ে উঠছে এবং সাধারণ রাজনৈতিক কর্মীদের জনপ্রতিনিধি হওয়ার প্রতিযোগিতায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে।

রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত প্রার্থীদের সীমিত অর্থ সাহায্য দিলেও নির্বাচনে অতিরিক্ত ব্যয় প্রার্থীদের তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পদ ও অর্থদাতাদের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করে। নির্বাচনী ব্যয়ের এ ঐতিহ্য একটি দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে। যাঁরা বেশি খরচ করেন, তাঁরা টিকে থাকেন, আর যাঁরা পারেন না, তাঁরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে চলে যান।

নির্বাচনের খরচ জোগানো এই ধনী অর্থদাতা বা পৃষ্ঠপোষকেরা এ ব্যবস্থাকে একধরনের ব্যবসায়িক বিনিয়োগ হিসেবে দেখেন। তাঁদের অধিকাংশই আশা করেন, প্রার্থীরা ক্ষমতায় এলে এর বিপরীতে তাঁরা উচ্চ মুনাফা বা সুবিধা পাবেন।

নির্বাচনের সময় ভোটারদের স্বল্পমেয়াদি প্রণোদনা, উপহার বা অনুদানের মাধ্যমে প্রলুব্ধ করা হলেও নির্বাচনে জয়লাভের পর সরকারি নীতি তৈরিতে স্বাভাবিকভাবেই নাগরিকদের চেয়ে এই ধনী পৃষ্ঠপোষকদের স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়। তাঁদের মূলত বিভিন্ন সরকারি চুক্তি, টেন্ডার ও অন্যান্য সুবিধার মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অবকাঠামোগত প্রকল্প, ভর্তুকি ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও তাঁদের আর্থিক মুনাফা লাভের হাতিয়ারে পরিণত হয়। ফলে কাগজে-কলমে দেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও প্রকৃত সুফল ভোগ করে কেবল কিছুসংখ্যক প্রভাবশালী গোষ্ঠী।

রাজনীতিবিদ ও অর্থদাতাদের এ পারস্পরিক সম্পর্ক জনসম্পদ বণ্টনেও বিকৃতি ঘটায়। বিভিন্ন বড় অঙ্কের নির্মাণ চুক্তি বা অপ্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রকল্পে অনেক সময় এই অর্থদাতাদের সঙ্গে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট অনেকেরই সরাসরি যোগসাজশ থাকে।

এ ধরনের চর্চা এমন একটি অর্থনীতি গড়ে তোলে, যেখানে উদ্ভাবন ও সক্ষমতার পরিবর্তে ভাড়াটে স্বার্থ অনুসরণ এবং ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণই প্রধান হয়ে যায়। ফলে বছরের পর বছর ধরে এমন বহু প্রকল্পের খবর পাওয়া যায়, যেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট থাকলেও জনকল্যাণকর কিছু ছিল না।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় স্থানীয় অর্থনীতিতে একপ্রকার সাময়িক নগদপ্রবাহ সৃষ্টি করে, যা মুদ্রণ, খাদ্য, পরিবহনসহ কিছু খাতে অস্থায়ী বা স্বল্পমেয়াদি ‘বুম’ (উত্থান) সৃষ্টি করে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০১৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় সমাবেশ ও লজিস্টিক খাতে আকস্মিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। এ অস্থায়ী কিন্তু নগদ ধাক্কা মূল্য স্তরের ওঠানামা বাড়ায়, যা অর্থনীতির জন্য সম্পদ সৃষ্টির পরিবর্তে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করে।

কাজেই ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়, যখনই অর্থ রাজনীতিকে প্রভাবিত করার সুযোগ পেয়েছে, তখনই তা দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা বয়ে এনেছে। প্রাচীন রোমান প্রজাতন্ত্র থেকে শুরু করে বাইজেন্টাইন ও মোগল সাম্রাজ্য—সবার ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, অর্থের প্রভাব শেষ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধ্বংস ও অর্থনৈতিক পতন ডেকে এনেছে। এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে বাংলাদেশও একই ধরনের পরিণতির মুখোমুখি হতে পারে, যেখানে সরকার শুধু একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে; যার থাকবে দুর্বল শাসনব্যবস্থা, ভঙ্গুর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ক্রমহ্রাসমান জনআস্থা।

গণতন্ত্রের অবক্ষয়-

এ পুরো পরিস্থিতির সবচেয়ে গুরুতর পরিণতির শিকার হয় দেশের শাসনব্যবস্থা। একটি দেশের রাজনীতি যখন অর্থনির্ভর হয়ে পড়ে, তখন শুধু ধনী বা প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই প্রতিযোগিতা করতে পারেন। ফলে প্রকৃত জনকল্যাণে আগ্রহী, কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতিতে প্রবেশের পথ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে সংসদগুলোতে সাধারণ জনগণের স্বার্থের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ বেশি প্রাধান্য পায়।

বাংলাদেশে ১৯৯১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত দেখা গেছে, সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশের বেশি ব্যবসায়ী শ্রেণির মানুষ। সরকারি দল বা বিরোধী দল–নির্বিশেষে সংসদ সদস্যপদ মূলত ধনিক শ্রেণির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশের মাত্র ০.০৭ শতাংশ মানুষের কাছে এক কোটি টাকার বেশি অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। বাস্তবে সংসদ সদস্যদের বিশাল অংশই এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ফলে তারা বাকি ৯৯.৯৩ শতাংশ সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব বা তাদের দুঃখ–কষ্ট কতটা বোঝার চেষ্টা করবে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতা তাই বলে।

নির্বাচনে বিপুল অর্থ ব্যয়ের সুযোগে অনেক রাজনীতিবিদ গুরুতর অপরাধমূলক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতায় টিকে যান। রাজনৈতিক দলগুলো যখন অর্থ ও পেশিশক্তিকে জনপ্রিয়তার মাপকাঠি হিসেবে প্রাধান্য দেয়, তখন বিচার বিলম্বের সুযোগে এসব প্রার্থী সহজেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এ প্রক্রিয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা কমায়, নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়াকে বিকৃত করে এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়।

ভারতের অ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্রেটিক রিফর্মের (এডিআর) ২০২৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতের ৪৩ শতাংশ এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশের মতো রাজ্যের ৬০ শতাংশ সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ও অন্যান্য অপরাধমূলক মামলা রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের জিও নিউজ জানায়, ২০১৮ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়া ২১ হাজার ৪৮২ প্রার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৭২০ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অপরাধমূলক কার্যকলাপ, ধর্ষণ, দ্বৈত নাগরিকত্ব, মানি লন্ডারিং, মানব পাচার ও খুনের মতো গুরুতর অভিযোগ ছিল।

বাংলাদেশে ২০২৩ সালে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) পাঁচটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিজয়ীদের তথ্য বিশ্লেষণ ও নির্বাচন মূল্যায়নবিষয়ক এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে জানায়, নির্বাচিত ৫ মেয়রের মধ্যে ২ জন এবং ১৯০ কাউন্সিলরের মধ্যে ৮৪ জনের বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। এ ছাড়া ৮ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে নির্বাচনের সময় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ফৌজদারি মামলা, অর্থাৎ খুনসংক্রান্ত মামলা চলমান ছিল।

এ প্রবণতা প্রমাণ করে যে অর্থ ও ক্ষমতার প্রভাব গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি সমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করছে এবং রাজনীতিকে জনগণের পরিবর্তে ধনীদের খেলায় পরিণত করছে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কতটা সম্ভব-

যুক্তরাজ্য ও কানাডার মতো দেশগুলো ইতিমধ্যে উদাহরণ তৈরি করেছে, যেখানে প্রার্থীরা তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিবর্তে জনসেবার জন্য প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হন। কঠোর ব্যয়সীমা, রাজনৈতিক অনুদানের স্বচ্ছতা ও নিবিড় তদারকির মাধ্যমে সংস্কার কার্যকর হতে পারে। বাংলাদেশে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তাই অন্তর্বর্তী সরকারের এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়ার সময় এসেছে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আর্থিক খাতে সংস্কারের প্রস্তাব দিচ্ছি। বাংলাদেশে আইনি ব্যয়সীমা ও প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। তাই নির্বাচনে কঠোর ব্যয়সীমা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি।

রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুদানের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রার্থীদের সব নির্বাচনী তহবিলের উৎস প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে। প্রচারণার সময় নির্বাচন কমিশনকে অতিরিক্ত ব্যয় বা অবৈধ অনুদান শনাক্ত করার জন্য কঠোর নজরদারি চালাতে হবে। এ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিজিটাল পেমেন্ট ট্র্যাকিং ও অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে কার্যকর পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

নির্বাচন কমিশনকে প্রার্থীদের অতিরিক্ত ব্যয়ের তদন্ত, শাস্তি প্রদান ও অযোগ্য ঘোষণা করার আইনি ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে। কমিশনকে নিশ্চিত করতে হবে যে নির্বাচনী নিয়ম ন্যায়সংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং কোনো প্রার্থীর পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট নয়।

শেষে আমরা প্রার্থীদের অর্থদাতা বা পৃষ্ঠপোষকদের ওপর নির্ভরতা কমানোর প্রস্তাব দিচ্ছি। ব্যক্তিগত অর্থদাতার পরিবর্তে সরকারি তহবিল প্রয়োগ করলে কম সম্পদশালী হলেও যোগ্য প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। একইভাবে রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য অনুদানের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে হবে এবং ধনীর আর্থিক নেটওয়ার্কের ওপর তাদের নির্ভরতা কমাতে হবে।

ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে অতিরিক্ত নির্বাচনী ব্যয় ঋণ, দুর্নীতি এবং গণতান্ত্রিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়ের চক্র তৈরি করেছে। তবে এটিও প্রমাণিত যে ব্যক্তিগত স্বার্থ যখন রাজনীতিকে প্রভাবিত করে, তখন তা অস্থিতিশীল শাসনব্যবস্থার দিকে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতেও অনুরূপ চিত্র দেখা যায়। তাই কোনো সংস্কার না হলে প্রার্থীদের অর্থদাতা বা পৃষ্ঠপোষকদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা চলমান থাকলে তা দেশের রাজনীতিকে জনসেবার পরিবর্তে বাণিজ্যিক বিনিয়োগে পরিণত করবে।

- ড. এস কে তৌফিক হক, অধ্যাপক, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়; ডিরেক্টর, এসআইপিজি।

- কে এম নূর-ই-জান্নাত, নদী গবেষণা সহযোগী, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি)। সূত্র: প্রথম আলো