বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করে দিলেও তা আসলে তারা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ হার বাজারভিত্তিক করার আগে সরাসরি ডলারের বাজারদর ঘোষণা করা হতো কিন্তু বর্তমানে এটি করা হচ্ছে না।

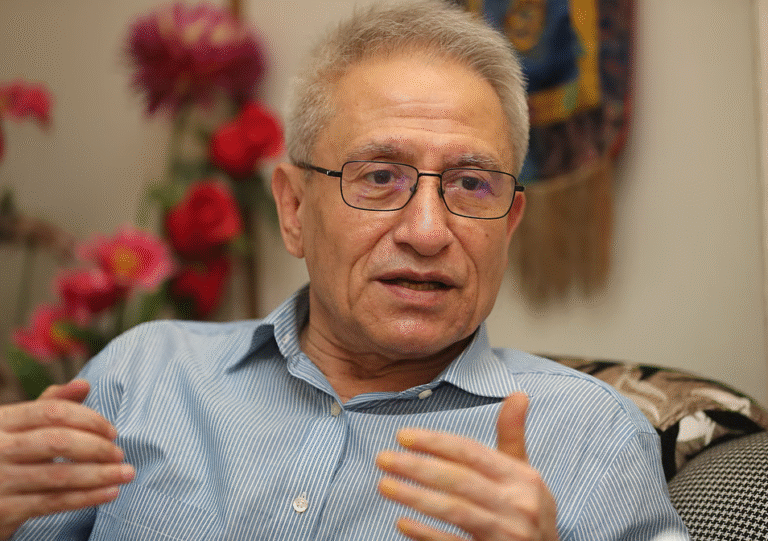

ড. জাহিদ হোসেন, বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ। তিনি অর্থনৈতিক শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রানীতি, ব্যাংক একীভূতকরণসহ নানা বিষয়ে কথা বলেছেন।

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী দেশের অর্থনীতির বড় সংকট হিসেবে অনিশ্চয়তার কথা উঠে এসেছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে দ্রুত নির্বাচনের দাবি তোলা হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় দীর্ঘদিন আগে নির্বাচনের সময়সীমাও ঘোষণার পর বর্তমানে দেশের পরিস্থিতি কি কিছুটা হলেও স্থিতিশীল হয়েছে?

ড. জাহিদ হোসেন: রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কিছুটা দূর হয়েছে। কিন্তু অস্থিতিশীলতা একেবারে কেটে যায়নি। দেশ কীভাবে পরিচালিত হবে সেই কাঠামো এবং জুলাই সনদ নিয়ে বিতর্ক আছে। এ বিষয়ে রাজনীতির মাঠে থাকা বড় প্রভাবশালী দলগুলো এখনো ঐকমত্যে আসতে পারেনি। তবে এগুলো রাজনীতিরই অংশ। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়টি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমী সময়। এমন অস্থিরতা থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। তবে নির্বাচনের সময় ঘোষণা করায় অনিশ্চয়তা অনেকটা কেটে গেছে বলে আমার মনে হয়।

আগামী জাতীয় নির্বাচন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন আয়োজন নিয়ে এ সরকারের যে অঙ্গীকার, তা নিয়ে সন্দিহান হওয়ার খুব একটা কারণ দেখছি না। এ নিয়ে সরকারের কোনো ধরনের লুকোচুরির ব্যাপার নেই, কারণ তাদের তেমন কোনো উদ্দেশ্যও নেই। রাজনৈতিক দলগুলোরও নিজ স্বার্থেই নির্বাচনে যাওয়াটাই উত্তম কৌশল হবে।

কোনো একটি রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচনে অংশ না নেয় কিন্তু প্রতিপক্ষ দলগুলো নির্বাচন করে তাহলে দলটির ঝরে পড়ার ঝুঁকি থাকে। আবার যদি প্রতিপক্ষ দলগুলো নির্বাচনে অংশ না নেয়, সেক্ষেত্রেও দলটির নির্বাচনে অংশ নেয়া উচিত। কারণ রাজনীতির মাঠ তখন ফাঁকা। তাই উত্তম কৌশল হবে নির্বাচনে অংশ নেয়া। এটাকে গেম থিওরিতে বলা হয় ‘ডমিনেন্ট স্ট্র্যাটেজি’। এ স্ট্র্যাটেজি সবার জন্যই প্রযোজ্য। আমার বিশ্বাস, যদি অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটে এবং রাজনীতির বর্তমান পরিস্থিতি বজায় থাকে তাহলে ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে। রাজনৈতিক দলগুলো একে অন্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেও সর্বশেষ সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।

কেবল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া বা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর হওয়ার প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতটুকু?

ড. জাহিদ হোসেন: আমরা এরই মধ্যে এক ধরনের সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মডেল দেখেছি। সেটি হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এতে দেশের রাজনীতির সংস্কৃতির একটা প্রতিফলন ছিল যে নির্বাচনের দিন শেষে কেউ কেউ নির্বাচন বর্জন করার কথা বলেছে। যদিও নির্বাচনে তারা ভোট দিয়েছে, অংশগ্রহণ করেছে। আবার নানা অভিযোগ সামনে এনে নির্বাচনের ফলাফল মানতে পারছে না বলে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর পরও সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে ফলাফল গৃহীত হয়েছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। কাজেই এ মডেল যদি জাতীয় নির্বাচনে রেপ্লিকেট করা যায় তাহলে অর্থনীতির গতিশীলতা ফেরানোর ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যাব আমরা। কেননা এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে একটা অন্যতম পূর্ব শর্ত।

তবে নির্বাচন হলেই সব স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঠিক হয়ে যাবে না। কারণ দেশের অর্থনীতির দুরবস্থার প্রধানতম কারণ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কিছু সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলো এখনো পূর্ণতা পায়নি। আগামীতে নির্বাচিত সরকার বর্তমানের সংস্কার কার্যক্রমগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবে কিনা তা সব ক্ষেত্রে পরিষ্কার না। উদাহরণ হিসেবে যদি বলি, একটি রাজনৈতিক দলের একজন শীর্ষ নেতা সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নামে পৃথক্করণের উদ্যোগ তার দল এগিয়ে নেবে না। এর পেছনে যুক্তি দিয়েছেন যে এনবিআর আমলাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পৃথক্করণের উদ্যোগ অর্থবহ হবে না বলে তিনি মনে করছেন। যদিও বিশেষজ্ঞ ও দেশের উন্নয়ন সহযোগীদের সুপারিশ ছিল রাজস্ব পরিস্থিতি উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটিকে আমলাদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা। কারণ এটি করতে পারলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব কিছুটা নিরসন করা সম্ভব। এমন পরিস্থিতিতে অন্য সংস্কার উদ্যোগগুলোর ভবিষ্যৎ কী তা বলা মুশকিল।

ব্যাংক একীভূতকরণের উদ্যোগ নির্বাচিত সরকারের আমলে অব্যাহত থাকবে বলে কি মনে হয়?

ড. জাহিদ হোসেন:ব্যাংক একীভূতকরণেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বলা হয়েছিল যে একীভূতকরণের মাধ্যমে ডিসেম্বরের মধ্যে একটা নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন হয়ে যাবে। যদিও এখনো খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। একীভূতকরণের মাধ্যমে গঠিত নতুন ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধন ৩৫ হাজার কোটি টাকা হবে বলে জানানো হয়েছে। কিন্তু একীভূতকরণের নানা টেকনিক্যাল কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। প্রশ্ন হলো, নতুন সরকার এসে কি এ উদ্যোগ এগিয়ে নেবে নাকি আবার পুনরায় আগের অবস্থায় ফেরত নিয়ে যাবে, নাকি সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করবে। এসব বিষয় এখনো স্পষ্ট না।

রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার দেখে হয়তো আরেকটু পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে। আশা করছি যে তাদের ইশতেহার শুধু ফাঁপা বুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। উত্তম চর্চা করব, সুশাসন ফিরিয়ে আনব-এ ধরনের বড় বড় বুলি থাকবে না। ইশতেহারে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে হবে বর্তমানের কোন কোন কাজের প্রতি সমর্থন আছে, কোনটার প্রতি নেই, নতুন করে কী কী করা হবে ইত্যাদি। যদিও কৌশলগত কারণেই রাজনৈতিক দলগুলোর এমনটি না করার শঙ্কাই বেশি। বরং ধোঁয়াশা রাখাটাই এক ধরনের কৌশল হতে পারে। তার পরও কিছু নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা যদি ইশতেহারে থাকে, সেগুলো দেখে হয়তো কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে যে কোন সংস্কারগুলো অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি কোন কাজগুলো করা হয়নি যেটি তারা করবেন। তারপর বোঝা যাবে যে অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর মতো সংস্কার নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে হবে কিনা।

বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারের লক্ষ্য ছিল ডিসেম্বরের মধ্যে মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা। ডিসেম্বরের মধ্যে বা চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি কমে আসা নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী?

ড. জাহিদ হোসেন: উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মূল্যস্ফীতির হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেমে আসার মতো খুব একটা লক্ষণ দেখছি না। বিশেষ করে যে লক্ষ্যমাত্রার কথা বলা হয়েছে সেটি অর্জন করা কঠিন। তবু চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে যেন অন্তত এ হার না বাড়ে। আমরা দেখেছি যে আগস্টের তুলনায় সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতি বেড়েছিল। যদিও কিছুটা কমে অক্টোবরে তা ৮ দশমিক ১৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এ নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রাখতে হবে।

দেশে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বমুখিতা নিয়ে যেসব বিশ্লেষণ হয়েছে তার মধ্যে একটা ব্যাপারে সবাই একমত। এর পেছনে ডলারের দামের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ২০২২ এবং ২০২৩ সালে মূল্যস্ফীতির প্রধানতম কারণ হিসেবে ডলারের দাম বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করেছিল। এদিকে গত কয়েক মাসে ডলারের বিনিময় হার কমার একটা সুযোগ এসেছিল। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক এর বিনিময় হার কমতে দেয়নি।

কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক তো ডলারের বিনিময় হার বাজারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে…

ড. জাহিদ হোসেন: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলারের বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করে দিলেও তা আসলে তারা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। এ হার বাজারভিত্তিক করার আগে সরাসরি ডলারের বাজারদর ঘোষণা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে এটি করা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাজারে অংশগ্রহণ করছে এবং নিলামের মাধ্যমে ডলার কিনছে। বাজার দরেই ডলার কিনছে। আর এটি একটা স্বীকৃত চর্চাই। কিন্তু সমস্যা হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার কিনছে যাতে ডলারের দাম কমে না যায়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের যুক্তি ছিল এটা কমলে রফতানি ঝুঁকিতে পড়তে পারে, রেমিট্যান্স নিরুৎসাহিত হতে পারে। সেই সঙ্গে রিজার্ভ বৃদ্ধির একটা সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। এ ভাবনা থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডলার কিনেছে। আরেকটি যুক্তি হলো পরবর্তী সময়ে যদি অর্থনীতিতে কোনো ঝুঁকি আসে, ডলারের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে যায় তখন বাজারে ডলার ছাড়তে পারবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে কি তারা মূল্যস্ফীতির কথা ভাবছে না? এটা তো স্ববিরোধী আচরণ।

যদি ডলারের অবমূল্যায়ন হতো তাহলে খাদ্যপণ্য, খাদ্যবহির্ভূত পণ্য এবং উৎপাদনের কাঁচামালের আমদানি ব্যয় কমে আসত। সেই সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ও কমত। এতে মূল্যস্ফীতির হার কমে আসার একটা সুযোগ সৃষ্টি হতো। কিন্তু এর কোনোকিছুই হয়নি। কাজেই বলা যায় মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বর্তমানে সুযোগটা আর নেই। ডলারের চাহিদা বাড়ায় বর্তমানে বিনিময় হারও বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

ডলারের বিনিময় হার পড়তে না দেয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের যুক্তি কতটা যৌক্তিক, বিশেষত যখন চলতি বছরের অক্টোবরে গত বছরের তুলনায় রফতানি প্রবৃদ্ধি কমেছে?

ড. জাহিদ হোসেন: এ কথার উত্তরে বাংলাদেশ ব্যাংক বলতে পারে যে ডলারের বিনিময় হার ধরে না রাখলে রফতানি প্রবৃদ্ধি আরো কমত। আমার মনে হয় না যে এটা তাত্ত্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এটা বোধহয় খুব একটা প্রাসঙ্গিকও না। কিন্তু কথা হলো ট্রেড অফ তো আছে। অগ্রাধিকার কোনটা সেটা তো ঠিক করতে হবে। ডলারের বিনিময় হার যদি ১ বা ২ টাকা কমে যেত তাহলে কি রফতানি প্রবৃদ্ধিতে বড় ধস নামত বা রেমিট্যান্স অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে চলে যেত। এইটা ধরে নেয়া যায় না। কিন্তু ডলারের বিনিময় হার কমলে যে সুফলটা প্রকৃত অর্থে আমরা পেতাম সেটি পাওয়া গেল না। অথচ ডলারের বিনিময় হার বৃদ্ধির গতি যেমন, কমার গতি তার চেয়ে শ্লথ হয়। কাজেই সুযোগটা যদি তৈরি না করা যায় তাহলে তো আর এ হার কমার সম্ভাবনাই থাকে না।

অন্যদিকে আমরা যেসব ইঙ্গিত পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ ব্যাংক আসন্ন মুদ্রানীতিতে নীতি সুদহার ১০ শতাংশ থেকে কমানোর কথাই ভাবছে। যদিও মূল্যস্ফীতি কমেনি। সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রবৃদ্ধির নিম্নমুখিতা দেখে আইএমএফ এটার পক্ষেই ছিল। সংস্থাটিও ভাবছিল যে নীতি সুদহার কমানোর সময় চলে এসছে। কারণ কয়েক মাস পর পর মূল্যস্ফীতি কমেছিল। কিন্তু বিষয়টি এখন আইএমএফও পুনর্বিবেচনা করছে কারণ মূল্য কমার প্রবণতাটা তো অনেকটাই থেমে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছিল যে মূল্যস্ফীতির হার কমার ওপর নীতি সুদহার ওঠা-নামার বিষয়টি নির্ভর করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি থেকে নীতি সুদহার কমানোর একটা সম্ভাবনা আছে বলে জানিয়েছিল। কিন্তু মূল্যস্ফীতির বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নীতি সুদহার কমানোর কোনো যৌক্তিকতা আমি দেখছি না। আর আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের কারণে বাজারে নগদ অর্থের চাহিদা বাড়বে। কারণ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা বিভিন্ন কাজে টাকা ব্যয় করবেন। সেক্ষেত্রে যদি সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির অবস্থান থেকে সরে আসা হয় তাহলে মূল্যস্ফীতি আরো বাড়বে বৈ কমবে না। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার কেনার কারণেও বাজারে অর্থপ্রবাহ বেড়েছে। সেজন্যই মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তো দূরের কথা, কমবে কিনা সেটাও এখন প্রশ্নবিদ্ধ।

সেক্ষেত্রে আপনি সরকারকে কী পরামর্শ দেবেন?

ড. জাহিদ হোসেন: যেহেতু মূল্যস্ফীতি এখনো কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমেনি এবং সামনে নির্বাচন আয়োজন হতে যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচিত সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বজায় রাখা। বাজারে যেন অর্থপ্রবাহ বেড়ে না যায় সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। বিশেষত নির্বাচনী আমেজে বাজারের বড় খেলোয়াড়রা যাতে মূল্যের কারসাজি করতে না পারে সেটি নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। এজন্য বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠান ভোক্তা অধিকার কমিশনসহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে সক্রিয় থাকতে হবে। কোনো পরিস্থিতিতেই বাজারকে প্রভাবিত হতে দেয়া যাবে না। বাজারে কারা কারসাজি করেন সে বিষয় সরকার জানে না, এমন না। বড় সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা এরই মধ্যে চিহ্নিত হয়েছে। মজুদ পরিস্থিতির দিকে নজর দিতে হবে, যাতে সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন না ঘটে। বাজার প্রতিযোগিতার পথগুলো যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তা নিয়ন্ত্রক সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে। এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব না। কিন্তু এনবিআর, ট্যারিফ কমিশন, ভোক্তা অধিকার কমিশনের দায়িত্ব হলো বাজার প্রতিযোগিতা ধরে রাখা এবং পথগুলো খোলা রাখা।

ঋণ ও বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি না হওয়ার কারণ হিসেবে উচ্চ নীতি সুদহারের প্রসঙ্গ প্রায় আলোচনায় আসে। নিকট ভবিষ্যতেও যদি এ হার না কমে তাহলে বিনিয়োগ বা ঋণ প্রবৃদ্ধি চাঙ্গা করতে সরকার কী করতে পারে?

ড. জাহিদ হোসেন: মূল্যস্ফীতি কমলে সরকার নিশ্চয় নীতি সুদহার পুনর্নির্ধারণ করবে। তবে বাড়তি নীতি সুদহারের কারণে যে ঋণ বা বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না, এটা বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় না। দেশে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি না হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ হলো ব্যবসা ব্যয় (কস্ট অব ডুইং বিজনেস) বেশি। সেই সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং অর্থনীতির নানামুখী সংকট। সেগুলো দূর না হলে নীতি সুদহার কমলেই যে ঋণ বা বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি ঘটবে সেই নিশ্চয়তা নেই। নির্বাচন হয়ে গেলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটবে আশা করা যায়। আর অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে কাঠামোগত সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেগুলোর বাস্তবায়ন জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক সেবার মান না বাড়লে ঋণ ও বিনিয়োগের চাহিদা বাড়বে না।

সূত্র:বনিক বার্তা