বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ মিঠাপানি গত দুই দশক ধরে ক্রমাগত কমছে। এই সংকটের একটি সাম্প্রতিক বৈশ্বিক গবেষণা তুলে ধরেছে, যে শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপী ১০১টি দেশে মিঠাপানি হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে।

গবেষণাটি অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছে এবং ‘সায়েন্স অ্যাডভান্সেস’ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় ২০ বছরেরও বেশি সময়ের স্যাটেলাইট ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে দেখানো হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ পানির অযথাযথ ব্যবহার এবং চরম খরার কারণে ২০০২ সাল থেকে উত্তর গোলার্ধের মিঠা পানির স্তর দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

বাংলাদেশের গবেষকরা সহায়তা করেছেন, যার মধ্যে ছিলেন অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটির বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী মোহাম্মদ রায়হান। তিনি জানান, “বাংলাদেশও সেই দেশগুলোর মধ্যে একটি, যেখানে গত ২০ বছর ধরে মিঠাপানি কমছে। প্রতি বছর ২ দশমিক ৫ মিমি থেকে ১০ মিমি করে হ্রাস পাচ্ছে, যা আমাদের জন্য উদ্বেগজনক।”

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় হ্রাস-

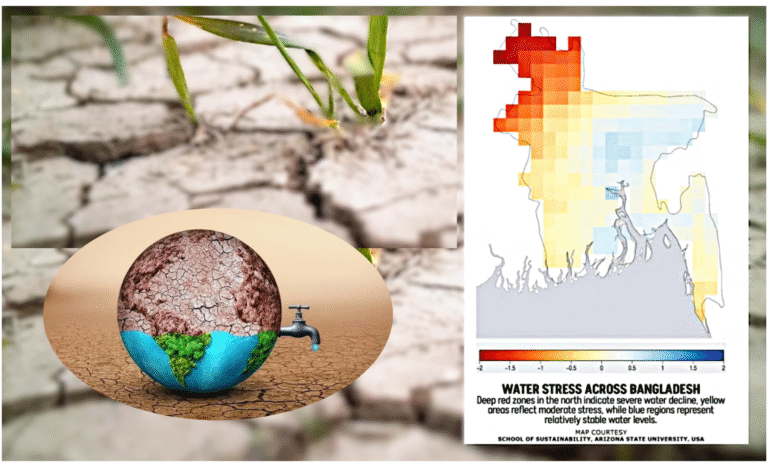

গবেষণায় ২০০৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় মোট পানি সংরক্ষণের (TWS) পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। GRACE/FO স্যাটেলাইটের ডেটা ব্যবহার করে দেখা গেছে, গত ২১ বছর ধরে পানি স্তর ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। স্যাটেলাইট মানচিত্রে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-মধ্য অঞ্চল লালচে রঙে চিহ্নিত হয়েছে, যা নির্দেশ করছে এই এলাকাগুলোতে প্রতি বছর ১–২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত পানির সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

পিএইচডি শিক্ষার্থী রায়হান বলেন, “পানির এই ক্ষতি কোনো স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন নয়, বরং এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রবণতা। গবেষণায় দেখা গেছে, এটি একটি ‘রোবাস্ট ট্রেন্ড’, অর্থাৎ স্থায়ী এবং ধারাবাহিক। এর মানে হলো বাংলাদেশের শুকিয়ে যাওয়ার এই প্রবণতা কোনো আকস্মিক আবহাওয়া বা স্বল্পমেয়াদী ঘটনার কারণে নয়, বরং এটি একটি শক্তিশালী প্রক্রিয়া।”

স্থানীয় পানি সংকট-

উত্তরাঞ্চলের পানি সংকট ইতোমধ্যেই সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছে। গত মাসে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ এবং চট্টগ্রামের ২৬টি উপজেলা এবং ৫০টি ইউনিয়নকে মারাত্মক পানি-সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭টি ইউনিয়ন রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁয়, বাকি তিনটি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলায় অবস্থিত। সরকার এই এলাকাগুলোতে পানির অপব্যবহার রোধ করতে নতুন নির্দেশনা প্রণয়ন করছে।

স্থানীয়রা পানি সংকটে ভুগছেন। কেরানীগঞ্জের বাসিন্দা অখিল চন্দ্র দাস বলেন, “মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত আমরা কোনো পানি পাই না।” রাজশাহীর পবা উপজেলার কৃষক শিমুল আলী জানান, “সব কৃষকই বোরো ধানক্ষেতে সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানিই ব্যবহার করে। এক বিঘা জমিতে সেচ দিতে এক মৌসুমে খরচ হয় প্রায় ৩ হাজার টাকা। তবে ভূ-পৃষ্ঠের পানি দিয়ে সেচ দিলে দিনমজুর ভাড়া দিতে হয় বা শ্যালো পাম্প বসাতে হয়, যা আরো ব্যয়বহুল।”

উপকূলীয় অঞ্চলেও সমস্যা তীব্র। লবণাক্ততার কারণে পানযোগ্য পানি সীমিত হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে গ্রামের মানুষকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ বা অনিরাপদ উৎসের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট-

গবেষণায় সতর্ক করা হয়েছে, ২০০২–২০২২ সালের মধ্যে ১০১টি দেশে প্রায় ছয় বিলিয়ন মানুষ, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ, মিঠা পানির সংকটে পড়েছে। বিশ্বের পানির সংরক্ষণের হ্রাসের ৬৮ শতাংশই ভূগর্ভস্থ পানির কারণে হয়েছে। গ্রিনল্যান্ড এবং অ্যান্টার্কটিকার বরফ গললেও, ভূগর্ভস্থ পানির হ্রাস সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে আরো বড় ভূমিকা রাখছে।

গবেষণার প্রধান প্রফেসর জে ফ্যামিলিটি বলেন, “মহাদেশগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, মিঠা পানির সহজলভ্যতা কমছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। ভূগর্ভস্থ পানির অত্যধিক ব্যবহারের পরিণতি কোটি কোটি মানুষের খাদ্য ও পানি নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।”

প্রধান লেখক হৃষীকেশ এ. চন্দনপুরকর বলেন, “হিমবাহ এবং গভীর ভূগর্ভস্থ পানি হলো প্রাচীন ট্রাস্ট ফান্ডের মতো, যা সংকটকালীন সময়ে ব্যবহার করার কথা, কিন্তু আমরা তা নির্বিচারে ব্যবহার করছি। এর ফলে দ্রুত পানি সংকটের দিকে এগোচ্ছি।”

জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে অন্তত ৩০ শতাংশ বেশি পানি, ৪৫ শতাংশ বেশি জ্বালানি এবং ৫০ শতাংশ বেশি খাদ্যের চাহিদা তৈরি হবে।

বাংলাদেশে প্রভাব-

দেশে এই সংকট আরো বাড়িয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন। হিমালয়ের বরফগলা পানি প্রবাহ কমে যাওয়া ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে লবণাক্ত পানি ঢুকছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ উভয় ধরনের পানির সহজলভ্যতা কমছে। এছাড়া উপজানে ভারত ও নেপালের অতিরিক্ত পানি উত্তোলনও বাংলাদেশের পানি প্রবাহকে প্রভাবিত করছে। কার্যকর আন্তঃসীমান্ত পানি-বণ্টন চুক্তির অভাবে মৌসুমি পানির সংকট প্রকট হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৩২ কিউবিক কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা হয়। এর ৯০ শতাংশ সেচের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং বাকি ১০ শতাংশ গৃহস্থালি ও শিল্পের কাজে।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক পরিচালক ড. আনোয়ার জাহিদ জানান, “অতিরিক্ত পানি উত্তোলনের কারণে ভূগর্ভস্থ পানি লবণ ও ভারী ধাতু দ্বারা দূষিত হচ্ছে। বর্তমানে ২৪ শতাংশ জমি আর্সেনিক, লবণাক্ততা ও ভূগর্ভস্থ পানির সংকটের চরম ঝুঁকিতে রয়েছে।”

ঢাকায়ও অবস্থা সমান উদ্বেগজনক। ঢাকার অনেক পরিবার টিউবওয়েলের পানির ওপর নির্ভর করতে পারছে না এবং বাধ্য হয়ে ব্যয়বহুল পানি সরবরাহকারীদের ওপর নির্ভর করছে। ঢাকার মতো শহরাঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানি স্থায়ীভাবে হ্রাস পাচ্ছে, এমনকি বর্ষার পরও পুনরায় পূর্ণ হচ্ছে না।

২০১৯ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ৮.৭ মিমি হারে ভূগর্ভস্থ পানি কমছে। ২০০৬ সালে শ্যালো পাম্পের সংখ্যা ছিল ১১.৮ লাখ, যা ২০১৯ সালে বেড়ে ১৬ লাখে দাঁড়িয়েছে। শুধু ঢাকা ওয়াসাই প্রতিদিন প্রায় ৩.৩ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি উত্তোলন করে, যা মিরপুরের ২০টি স্টেডিয়াম পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট।

সমাধানের দিক-

বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, বড় পরিসরে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এখনও শুরু হয়নি। অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে শহরের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা সঠিকভাবে কাজ করে না, যা ভূগর্ভস্থ পানি পুনঃপূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করছে।

নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ আহমেদ মুক্তা বলেন, “যদি আমরা দ্রুত টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার জন্য পদক্ষেপ না নিই, তাহলে বাংলাদেশের মিঠা পানির সংকট কৃষি, মানুষের স্বাস্থ্য এবং জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সহনশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।”

২০২৩ সালে নেচার জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা এবং নাসার GRACE স্যাটেলাইট ডেটা দেখিয়েছে, বাংলাদেশ প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে মিঠাপানি হারাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের ২০২১ সালের তথ্য অনুসারে, ঢাকার কিছু এলাকায় প্রতি বছর ভূগর্ভস্থ পানির স্তর প্রায় ২–৩ মিটার নিচে নেমে যাচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদি পানি নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

বাংলাদেশে মিঠাপানি সংকটকে আরো বাড়িয়েছে উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর শুষ্ক মৌসুমে প্রবাহ কমে যাওয়া। দেশের উত্তরাঞ্চলীয় মিঠা পানির অভাব কেবল কৃষি এবং মানুষিক স্বাস্থ্য নয়, বরং দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকি সৃষ্টি করছে।

দ্রুত এবং কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে, বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনা অপর্যাপ্ত হয়ে পড়বে এবং দেশের মানুষকে দীর্ঘমেয়াদী সংকটের মুখোমুখি হতে হবে।