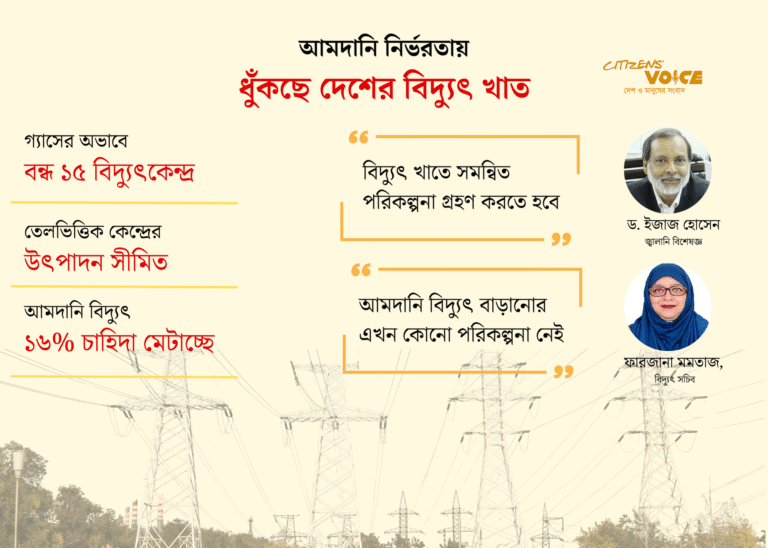

দেশের ১৩৫টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে ১৫টি জ্বালানির অভাবে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। পাশাপাশি কারিগরি ত্রুটির কারণে আরও পাঁচটি কেন্দ্র অচল। কিছু কেন্দ্র সক্ষমতার তুলনায় কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। এর ফলে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদার বড় অংশ আমদানি করা বিদ্যুতের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে।

প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতি ছাড়াও ফার্নেস তেলভিত্তিক প্রায় ১০টি কেন্দ্রও উৎপাদন বন্ধ রাখছে। তেলের সংকটের কারণে আরও ১৮টি কেন্দ্র তাদের উৎপাদন কমিয়েছে। সব মিলিয়ে জ্বালানি ঘাটতিতে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় অংশ স্থবির হয়ে রয়েছে।

জ্বালানি সংকটে বন্ধ বিদ্যুৎকেন্দ্র, দেশের উৎপাদন থমকে গেছে:

দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাস, ফার্নেস অয়েল, কয়লা ও এলএনজি ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ কেন্দ্র গ্যাসভিত্তিক। তবে, প্রাকৃতিক গ্যাসের ঘাটতির কারণে বর্তমানে ১৫টি কেন্দ্রের উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এসব কেন্দ্র হলো:

- ঘোড়াশাল রিপাওয়ারড ইউনিট ৪ – ৪১০ মেগাওয়াট

- ঘোড়াশাল ইউনিট ৫ – ২১০ মেগাওয়াট

- ঘোড়াশাল ইউনিট ৭ – ৩৬৫ মেগাওয়াট

- ঘোড়াশাল – ১০৮ মেগাওয়াট

- টঙ্গী – ৮০ মেগাওয়াট

- সিদ্ধিরগঞ্জ – ১২০ মেগাওয়াট

- মেঘনাঘাট – ৩৩৫ মেগাওয়াট

- মেঘনাঘাট – ৫৮৩ মেগাওয়াট

- মেঘনাঘাট জেরা – ৭১৮ মেগাওয়াট

- চিটাগং – ৪২০ মেগাওয়াট

- কর্ণফুলী পাওয়ার লিমিটেড – ১১০ মেগাওয়াট

- আশুগঞ্জ – ৪৫০ মেগাওয়াট

- ফেঞ্চুগঞ্জ – ৯৭ মেগাওয়াট

- বাঘাবাড়ী – ৭১ মেগাওয়াট

- সিরাজগঞ্জ ইউনিট ২-৩ – ২২৫ মেগাওয়াট

মোট শারীরিকভাবে প্রায় ৪৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। দেশের দৈনিক গড় বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১৫ হাজার মেগাওয়াট। এর মধ্যে ১৬ শতাংশ বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ভারত ও নেপাল থেকে মোট ২,৬৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে। উৎসগুলো হলো:

- ভেড়ামারা – ১,০০০ মেগাওয়াট

- ত্রিপুরা – ১৬০ মেগাওয়াট

- আদানি পাওয়ার – ১,৪৯৬ মেগাওয়াট

- নেপাল – ১৪ মেগাওয়াট

এছাড়া, পিডিবির হিসাব অনুযায়ী, জ্বালানি তেলভিত্তিক ১০টি কেন্দ্রের উৎপাদনও সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। সেগুলো হলো:

- রূপসা – ১০৫ মেগাওয়াট

- মধুমতী – ১০০ মেগাওয়াট

- চৌমুহনী – ১১৩ মেগাওয়াট

- সাইদপুর – ১৫০ মেগাওয়াট

- সাইদপুর – ২০ মেগাওয়াট

- গাগনগর – ১০২ মেগাওয়াট

- মেঘনাঘাট – ১০৪ মেগাওয়াট

- পতেঙ্গা – ৫০ মেগাওয়াট

- শিকলবাহা – ১০৫ মেগাওয়াট

- কর্ণফুলী পাওয়ার লিমিটেড – ১০০ মেগাওয়াট

জ্বালানি ঘাটতির কারণে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন স্থবির হয়ে আছে। দেশের তেলভিত্তিক কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্র বর্তমানে কম উৎপাদন করছে। সরকারের নীতি অনুযায়ী, তেলভিত্তিক কেন্দ্রগুলো প্রয়োজন অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। প্রয়োজন ছাড়া এই কেন্দ্রগুলো সম্ভব হলে কম উৎপাদন রাখার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে, কারিগরি ত্রুটির কারণে আরও পাঁচটি কেন্দ্র সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এসব কেন্দ্র হলো:

- শিকলবাহা – ১০৫ মেগাওয়াট

- আশুগঞ্জ – ২২৫ মেগাওয়াট

- শাহজিবাজার – ৩৩০ মেগাওয়াট

- বাঘাবাড়ী – ১০০ মেগাওয়াট

- বড়পুকুরিয়া – ২৭৫ মেগাওয়াট

প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ফার্নেস অয়েল, এলএনজি এবং ক্ষেত্রবিশেষে কয়লা আমদানি করতে হয়। এর ফলে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বড় অংশ আমদানির ওপর নির্ভরশীল। বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের বিদ্যুৎ নিরাপত্তা এখনও নির্ভর করছে বিদেশি জ্বালানি ও আমদানিকৃত বিদ্যুতের ওপর। কারিগরি সমস্যা ও জ্বালানি ঘাটতি সমাধান না হলে উৎপাদনে স্থবিরতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

বিদ্যুৎ আমদানির ওপর বাড়ছে দেশের নির্ভরশীলতা:

বাংলাদেশের দৈনিক গড় বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ১৫ হাজার মেগাওয়াট। এর ১৬ শতাংশ বিদ্যুৎ বর্তমানে আমদানি করা হচ্ছে। দেশ এখন ভারত ও নেপাল থেকে মোট ২,৬৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে। এর উৎসগুলো হলো:

- ভেড়ামারা – ১,০০০ মেগাওয়াট

- ত্রিপুরা – ১৬০ মেগাওয়াট

- আদানি পাওয়ার – ১,৪৯৬ মেগাওয়াট

- নেপাল – ১৪ মেগাওয়াট

চাহিদা অনুযায়ী এই কেন্দ্রগুলো বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। বিশেষ করে আদানির বিদ্যুতের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা বেশি। এই কেন্দ্র থেকে সরবরাহ বন্ধ হলে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিং দেখা দিতে পারে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. ইজাজ হোসেন মনে করেন, “সঠিক পরিকল্পনা থাকলে সমপরিমাণ বিদ্যুৎ দেশে উৎপাদন করা সম্ভব। তখন আমদানি কমানো যেত। ভবিষ্যতের সরকারকে এ বিষয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা নেওয়া উচিত।” বর্তমানে আমদানি বিদ্যুতের খরচও ক্রমশ বাড়ছে। চলতি বছরের শুরুতে দৈনিক খরচ ছিল ১৭ কোটি টাকা, যা এপ্রিল মাসে বেড়ে ২৫ কোটি টাকা এবং অক্টোবর মাসে গড়ে ৩০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

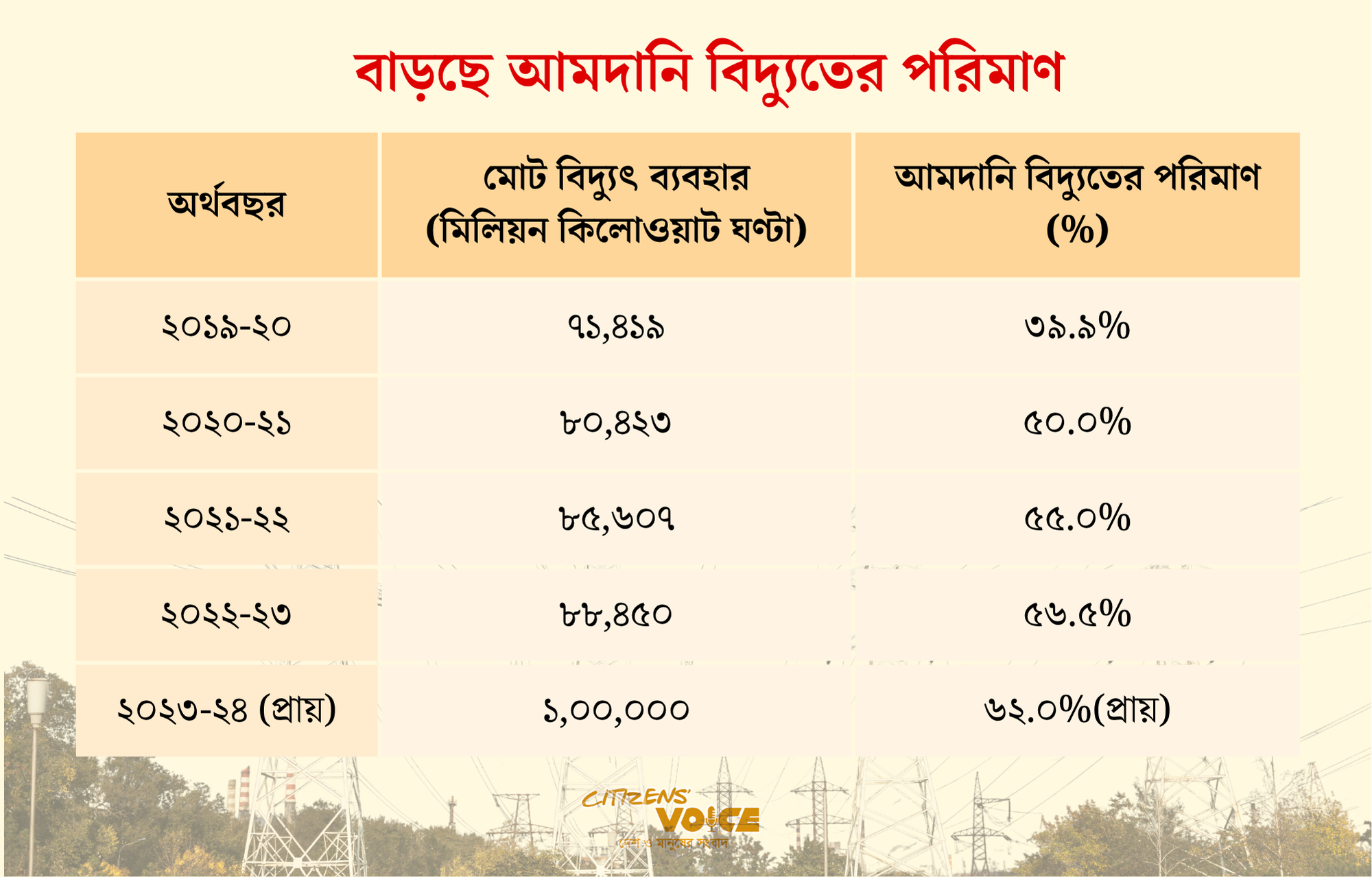

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস (আইইইএফএ) জানায়, ২০১৯-২০ থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত দেশে আমদানি বিদ্যুতের অংশ ৪০ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৬২ শতাংশে পৌঁছেছে। বছর ভিত্তিক হিসাব অনুযায়ী—

- ২০১৯-২০: মোট ৭১,৪১৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা ব্যবহারের ৩৯.৯% আমদানি বিদ্যুৎ

- ২০২০-২১: ৮০,৪২৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টার ৫০%

- ২০২১-২২: ৮৫,৬০৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টার ৫৫%

- ২০২২-২৩: ৮৮,৪৫০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টার ৫৬.৫%

- ২০২৩-২৪: প্রায় এক লাখ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টার ৬২%

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর আমদানি নির্ভরতা দ্রুত বাড়ছে। এই প্রবণতা চলতে থাকলে স্থানীয় উৎপাদন বাড়ানো ছাড়া দেশের বিদ্যুৎ নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন। তারা বলছেন, আমদানিনির্ভরতা শুধু আর্থিক বোঝা বাড়াচ্ছে না, জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও প্রশ্ন তুলছে। সমস্যা সমাধানে সরকারের সঠিক নীতি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর গুরুত্ব দেওয়া অপরিহার্য।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. ইজাজ হোসেন বলেন, “বিদ্যুৎ আমদানি করতে হচ্ছে কারণ আমরা ঠিকমতো জ্বালানি সরবরাহ করতে পারছি না। এই আমদানির পরিকল্পনা আগের সরকারের করা। এখন যদি সেই ইনপুট থেকে বিদ্যুৎ না নিই, আমাদেরই লোকসান হবে।” বিদ্যুৎ সচিব ফারজানা মমতাজ জানান, “সঠিক পরিকল্পনা থাকলে দেশে প্রচেষ্টা দিয়েই যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। তাহলে আমদানি প্রয়োজন হতো না। ভবিষ্যতের সরকারকে এ বিষয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।”

নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বাংলাদেশ অনেকটা পিছিয়ে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে এ খাতের অংশ সামান্য। বর্তমানে ১৩টি সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। বায়ুশক্তিভিত্তিক দুটি কেন্দ্র (কক্সবাজার ৬০ মেগাওয়াট ও সিরাজগঞ্জ ২ মেগাওয়াট) থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না।

সরকারের ‘নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি- ২০২৫’ অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে মোট বিদ্যুতের ২০ শতাংশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ পূরণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে তিন হাজার মেগাওয়াট ছাদ সৌরবিদ্যুৎ (রুফটপ সোলার) উৎপাদনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক সংস্থা আইইইএফএ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিসেম্বরের মধ্যে তিন হাজার মেগাওয়াট রুফটপ সোলার উৎপাদন বাস্তবায়ন কঠিন হতে পারে। কারণ, ২০০৮ সালের জুন থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত মাত্র ২৪৫ মেগাওয়াট রুফটপ সোলার উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পেরেছে।

ড. ইজাজ হোসেন আরো বলেন, “নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে সঠিক পরিকল্পনা থাকলে এতদিনে দুই হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হতো, কিন্তু পরিকল্পনা থাকলেও তা কার্যকর করা হয়নি। বিদ্যুৎ সচিব ফারজানা মমতাজ আরও জানিয়েছেন, “জ্বালানির ঘাটতি নিরসনে কাজ চলছে। তবে আমদানি বিদ্যুৎ বাড়ানোর এখন কোনো পরিকল্পনা নেই।”

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে দেশের নিজস্ব উৎপাদন বাড়ানো, নবায়নযোগ্য জ্বালানি সক্রিয় করা এবং পরিকল্পনামূলক পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের দাবি।