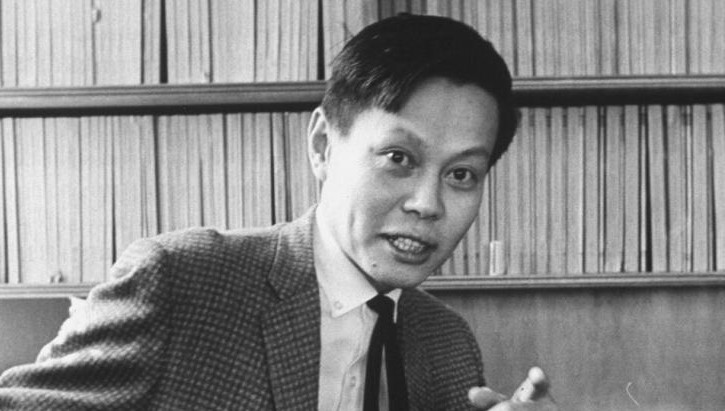

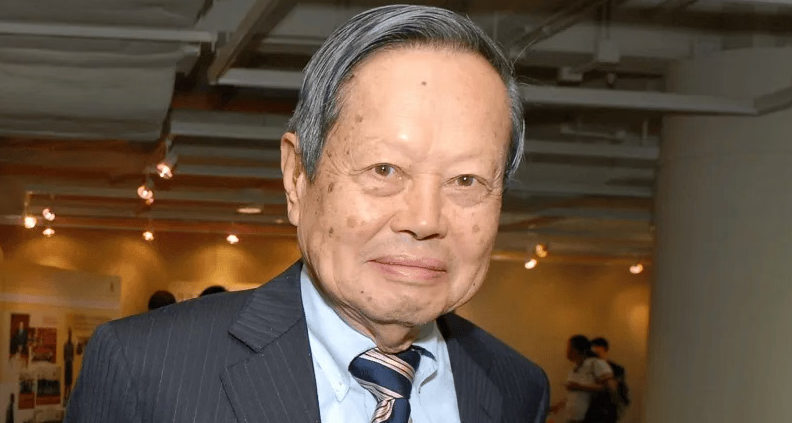

বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী চেন নিং ইয়াং, সংক্ষেপে সি. এন. ইয়াং, ২০শ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং আধুনিক বিজ্ঞানের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, ১০৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যু এক যুগের অবসান ঘটালেও এটি একই সঙ্গে এক প্রতিফলনের সময়—যে কিভাবে একজন দূরদর্শী বিজ্ঞানী একটি জাতির ভাগ্য পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে পারেন।

১৯২২ সালে চীনের আনহুই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন ইয়াং। শৈশবেই তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। ত্সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরিবিলি প্রাঙ্গণে বেড়ে ওঠেন তিনি, যেখানে তাঁর বাবা ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। ছোটবেলায় তিনি একবার তাঁর বাবা-মাকে বলেছিলেন, “একদিন আমি নোবেল পুরস্কার জিতব।” মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই সেই স্বপ্ন পূরণ করেন তিনি।

১৯৫৭ সালে ত্সুং-দাও লির সঙ্গে যৌথভাবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ‘দুর্বল পারস্পরিক ক্রিয়ায় প্যারিটির লঙ্ঘন’ আবিষ্কারের জন্য—যা পদার্থবিজ্ঞানের এক দীর্ঘস্থায়ী ধারণাকে ওলটপালট করে দেয় এবং মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণায় বিপ্লব ঘটায়।

চীনে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ইয়াং উচ্চশিক্ষার জন্য যান যুক্তরাষ্ট্রে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে তিনি কিংবদন্তি বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির অধীনে পড়াশোনা করেন। পরে তিনি স্টনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন এবং সেখানে বিশ্বসেরা তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলোর একটি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন।

পরিসংখ্যানগত বলবিজ্ঞান থেকে শুরু করে ক্ষেত্র তত্ত্ব ও গেজ সিমেট্রি পর্যন্ত—বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁর কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি আলবার্ট আইনস্টাইন স্মারক পুরস্কারসহ প্রিন্সটনসহ বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। তবু চেন নিং ইয়াং-এর সবচেয়ে স্থায়ী অবদান হয়তো তাঁর সমীকরণে নয়, বরং সেই নীরব বিপ্লবে যা তিনি অনুপ্রাণিত করেছিলেন—একটি জাতি কিভাবে তার বৈজ্ঞানিক আত্মাকে পুনর্নির্মাণ করতে পারে।

একটি জাতির বৈজ্ঞানিক চেতনার পুনর্জাগরণ-

১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে, যখন চীন দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসছিল, তখন চেন নিং ইয়াং প্রতি গ্রীষ্মে নিজ দেশে ফিরে আসা শুরু করেন। একা নন, সঙ্গে থাকত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় পদার্থবিদদের দল। তাঁর এই সফর ছিল রাজনীতির নয়, জ্ঞানের।

তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালা, সেমিনার ও বক্তৃতার আয়োজন করেন। তাঁরা এসেছিলেন আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দিতে নয়, শেখাতে, পরামর্শ দিতে এবং পুনর্গঠন করতে। পরীক্ষাগারগুলো পুনরায় সজ্জিত হয়, বিভাগগুলো পুনর্গঠিত হয় এবং আধুনিক তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত হয় এক নতুন প্রজন্মের চীনা পদার্থবিদ।

এই গ্রীষ্মকালীন সফরগুলো—যদিও আর্থিকভাবে সীমিত ও পরিসরে ছোট—ছিল চীনের বৈজ্ঞানিক নবজাগরণের বীজতলা। ওই কর্মশালায় অংশ নেওয়া বহু তরুণ পদার্থবিদ পরবর্তীতে ত্সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পেকিং বিশ্ববিদ্যালয় ও চীনা একাডেমি অব সায়েন্সেসের মতো প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন।

চেন নিং ইয়াং-এর দর্শন ছিল সহজ কিন্তু রূপান্তরমূলক: একটি জাতির বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি নির্ভর করে উন্মুক্ততা, পরামর্শদান ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সুযোগ সৃষ্টির ওপর। প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতা গড়ে তুলে এবং চীনের বিজ্ঞানকে বৈশ্বিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে তিনি চীনের আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবকাঠামোর বৌদ্ধিক ভিত্তি স্থাপন করেন।

বাংলাদেশের জন্য এক আয়না-

বাংলাদেশ যখন নিজেকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে চায়, তখন ইয়াং-এর গল্প অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা দুই-ই দেয়।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিভায় ভরপুর, কিন্তু সেই সম্ভাবনা বেশিরভাগই অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। গবেষণায় তহবিলের অভাব, পরীক্ষাগারে আধুনিক সরঞ্জামের ঘাটতি, আর আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সীমাবদ্ধ কয়েকজন ব্যক্তির উদ্যোগে—প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের অনেক মেধাবী বিজ্ঞানী বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন—এমআইটি, অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ কিংবা ক্যালটেকের মতো জায়গায়।

আমাদের ঘাটতি হলো সেই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, যা এই জ্ঞানসম্পদকে অন্তত সাময়িকভাবে হলেও দেশে ফিরিয়ে আনতে পারে। যখন চেন নিং ইয়াং চীনে ফিরে আসেন, তখন তিনি সরকারের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন—অধিকার, স্বাধীনতা এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের। চীনা সরকার বুঝেছিল যে বৈজ্ঞানিক পুনর্জাগরণ কোনো পার্শ্ব প্রকল্প নয়; এটি ছিল জাতীয় অগ্রাধিকার। বাংলাদেশকেও সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

ভাবুন, যদি “বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডি” নামে একটি বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—যেখানে আন্তর্জাতিক ও প্রবাসী গবেষকেরা প্রতি গ্রীষ্মে এসে কর্মশালা পরিচালনা করবেন, তরুণ গবেষকদের প্রশিক্ষণ দেবেন এবং স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে যৌথ প্রকল্প হাতে নেবেন। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো—অতিথি ভবন, পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার ও ডিজিটাল সংযোগ—থাকলে এমন একটি প্রতিষ্ঠান জ্ঞান বিনিময় ও উদ্ভাবনের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে।

আমাদের দেশেও একসময় এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ছিলেন, যাঁরা চাইলে এই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে পারতেন। বাংলাদেশের অন্যতম মেধাবী তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী এবং কেমব্রিজ-শিক্ষিত ড. জে. এন. ইসলাম হয়তো এমন ভূমিকা রাখতে পারতেন, যদি রাষ্ট্র তাঁর চারপাশে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করত। সেই সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে—তবে শিক্ষা রয়ে গেছে: প্রতিভা দিয়ে অগ্রগতি শুরু হয় না, অগ্রগতি টিকে থাকে উপযুক্ত পরিবেশে প্রতিভাকে লালন করার মধ্য দিয়ে।

এক আজীবন শিক্ষকের উত্তরাধিকার-

চেন নিং ইয়াং আজীবন বিশ্বাস করতেন—বিজ্ঞান সীমান্ত মানে না, আর জ্ঞানকে টিকিয়ে রাখতে হলে সেটিকে মুক্তভাবে চলাচলের সুযোগ দিতে হয়। তিনি সাফল্যের মানদণ্ড হিসেবে পুরস্কার নয়, অনুপ্রাণিত মস্তিষ্কের সংখ্যা গুনতেন।

আজ যখন চীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বৈশ্বিক নেতৃত্বে অবস্থান করছে, তখন দেশটি এই নীরব, দৃঢ়চেতা মানুষটির কাছে বিশাল বৌদ্ধিক ঋণে আবদ্ধ—যিনি বিশ্বাস করতেন, পুনর্জাগরণের শুরু শিক্ষা ও সহযোগিতা দিয়ে।

বাংলাদেশও সেই পথ অনুসরণ করতে পারে—এবং করা উচিত। দূরদৃষ্টি, প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার এবং গবেষণার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও সৃজনশীলতা ও আবিষ্কারের কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। আমাদের তরুণ বিজ্ঞানীদের যেন পরামর্শ ও সুযোগের সন্ধানে দেশ ছাড়তে না হয়; বরং বিশ্বের সেরা মেধাবীরাই যেন এখানে আসার কারণ খুঁজে পান।

চেন নিং ইয়াং সেতু নির্মাণ করেছিলেন—পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, প্রজন্মের মধ্যে, ধারণা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এখন প্রশ্ন কেবল একটাই: আমরা কি সেই সেতুগুলো পাড়ি দেওয়ার সাহস দেখাব?

- ড. কামরুল হাসান মামুন, অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সূত্র: ডেইলি স্টার